南越王博物院王墓展区

| 西汉南越王博物馆建筑群 | |

|---|---|

| |

| 位置 | 广州市越秀区 |

| 评定时间 | 2014年1月26日 |

| 參考編碼 | GZ-01-0006 |

南越王博物院王墓展区(原称西汉南越王博物馆)位于中华人民共和国广东省广州市解放北路867号,是在第二代南越王赵眜的陵寝原址上修建的博物馆,简称南博。博物馆占地面积为14000平方米,建筑面积约8500平方米,是一座遗址博物馆,为南越王博物院的展区之一。

建立[编辑]

1983年6月9日,在广州解放北路象岗的建筑工人在挖地基时意外发现了一座古墓,后经勘查,确定该墓属于西汉时期南越国第二代王赵眜的陵墓,墓中出土了大量的文物。同年10月8日,召开了发掘工作总结会和墓室原址保护以及筹建遗址博物馆的座谈会。12月9日,南越王墓博物馆筹建小组成立。1986年12月27日,举行了南越王墓博物馆奠基仪式。1988年2月8日,博物馆一期工程竣工,并在同日开馆,展出了部分出土文物。1993年2月8日,博物馆二期竣工,并举行了博物馆全面落成的庆祝活动。

2021年9月8日,因应南越王博物院(西汉南越国史研究中心)成立,原西汉南越王博物馆成为南越王博物院王墓展区的一部分。[1]

展览区[编辑]

南博主要有三个展览区:

- 南越王墓原址保护区

- 综合陈列大楼

- 主体陈列楼

展览区经过设计,一般可以以综合陈列大楼——南越王墓原址保护区——主体陈列楼的顺序来参观。

南越王墓原址保护区[编辑]

博物馆的整体布局以南越王墓遗址为中心。古墓原址上盖是采用钢架结构和镀膜蓝色平板玻璃材料,取汉武帝茂陵覆斗形封土状,制成的防雨防晒的保护棚罩。外围环绕宽2.5米,周长为176米的方形连廊。进入保护棚,即可看到墓葬的上部结构以及回填夯土。中间有一条通往墓内的通道,连接陵墓的前室,参观者可直接下到墓内观察。

综合陈列楼[编辑]

综合陈列楼位于博物馆入口的最前端,门口有由1300多块红色砂岩砌成的两堵红色砂岩石壁,高12米,宽35米。综合陈列楼面积4396平方米,共三层。一楼为服务台、游客中心、贵宾厅、录像资料厅、纪念品销售厅等。二楼东侧为杨永德先生与夫人杨张瑞贞女士捐赠藏枕专题陈列,二楼其余展厅及三楼都用作临时展览,会不定期更换短期展览。

录像资料厅可以观看古墓发掘过程录像,并有汉语普通话、粤语、闽南语、英语、法语、德语、日语、西班牙语等八种语言可供选取,录像为免费观看。综合楼大厅内提供导览资料折页,亦为多语言分别制作,可免费索取。在综合楼,可以雇佣导游进行全程解说,有汉语普通话、粤语、英语、日语等语言导游;也可以租用录音导览机。

综合陈列楼的另外一端以44级蹬道连接南越王墓原址保护区。门外有一对圆雕石虎,呈蹲立状。

杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列[编辑]

综合陈列大楼二楼东侧永久辟为杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列。杨永德伉俪捐赠藏枕专题陈列是香港鉴赏家、实业家及广州荣誉市民、西汉南越王博物馆荣誉馆长杨永德先生与夫人杨张瑞贞女士捐赠给西汉南越王博物馆的200多件陶瓷枕。藏枕按年代、窑口分别陈列于29个展柜中,从唐朝至元朝的藏枕均有收录。该专题展从藏枕的数量、品种及窑口的方面讲,在现代收藏单位中均属罕见。其中有较为罕见或者知名的定窑孩儿枕、汝窑瓷枕、“枕赋”枕、辽三彩枕等。

短期展览[编辑]

综合陈列大楼二、三层还不定期举行短期展览。举行过的短期展览有羊城文物精华展、广州保护地下文物成果展、石清陶瓷精品展、中华百佛展、客家民俗风情展、中国古代科技展、清代宫廷文物包装艺术展、广西瓯骆文物展、一代天骄,成吉思汗展、西夏文物展、走近玛雅——墨西哥古代文物展、红山玉韵广州特展、洛阳龙门佛教艺术展、云南文物精品展、河南青铜展 、印度展、考古新发现展、楚风汉韵、巫与神的世界——四川三星堆、金沙出土文物展、旅顺博物馆馆藏亚洲文物展等。

主体陈列楼[编辑]

南越王墓原址保护区出口外为主体陈列楼小广场,广场上有三座仿巴黎卢浮宫的小金字塔状蓝色玻璃光棚。

主体陈列楼位于博物馆的北侧,总面积4262平方米,共两层五个展厅。

陈列与藏品[编辑]

王墓展区的《南越藏珍》陈列展示了自南越王墓出土的大量珍贵文物,集中反映了两千年前岭南政治、经济和文化等多方面的内容。该陈列分为“南越文帝”、“美玉大观”、“兵器车马”、“海路扬帆”、“生活器具”、“宫廷宴乐”数个单元。

南越文帝[编辑]

该单元展示的是与墓主人南越国第二代王赵眜身份密切相关的物件,包括多个珍贵玺印:

- “文帝行玺”金印:“文帝行玺”金印出土于墓主人胸部位置,印面边长3.1厘米,宽3厘米,通高1.8厘米,重148.5克,含金量达98%,印钮为一条盘曲成“S”形的游龙,龙腰隆起可以用来穿印绶。印面阴刻“文帝行玺”四个字,是证明墓主身份的直接证据。“文帝行玺”金印是中国目前考古发现的最大的一枚西汉金印,也是唯一的汉代龙钮帝玺,具有很高的历史价值,是南越王博物院的镇馆之宝之一。[2]

- “右夫人玺”金印:“右夫人玺”金印出土于有四位夫人殉葬的东侧室,方形,龟钮,长2.2厘米,宽2.2厘米,通钮高1.6厘米,重65克。四位夫人的玺印之中,其余三位夫人的印皆为铜印,唯独此枚为金制且称为“玺”,证明右夫人地位尊崇,应是诸妃之首。[3][4]

- “泰子”龟钮金印:出土于墓主身上的漆盒内,方形,龟钮,印台长2.6厘米,宽2.4厘米,台高0.5厘米,通钮高1.5厘米,重74.7克[3]。印文阴刻小篆“泰子”二字,“泰”通“太”,所以“泰子”即“太子”[4][5]。与“泰子”金印一同放置的还有一枚“泰子”玉印,两印的主人是谁尚有争议,一说是两印原本应该是赵佗之子即赵眜之父的遗物,因为还没来得及继位即去世,因此归赵眜掌管并随之入葬。[6][7]

- “帝印”玉印及“帝印”封泥:“帝印”玉印出土于墓主身上,边长2.3厘米,螭虎钮,印文阴刻篆书“帝印”两个字。“帝印”封泥出土于西耳室,共两枚,规格均小于“帝印”玉印,说明南越王赵眜生前至少拥有两枚“帝印”。“帝印”玉印及封泥的发现再次证明了南越王僭越称帝的行为。[8]

- “赵眜”玉印:边长2.3厘米,覆斗式印钮,印文阴刻篆书“赵眜”二字,为墓主的姓名章。[9]

- “景巷令印”铜印:此鱼钮铜印出土于前室东侧的殉人身上。“景巷令”是殉葬人的官职名,其中“景”是“永”的通假字,“景巷令”就是“永巷令”,为掌管帝王家室的官员。[10]

本单元还详细展示了赵眜遗体下葬时的场景:

- 墓主棺椁:赵眜遗体被藏于漆木制的一棺一椁中,外为椁,内为棺,在经历了两千年的岁月后均已朽坏,仅留遗迹,由遗迹可判断出外椁长约3.3、宽约1米,内棺长约2.2、宽0.75米,高度不详。外椁璧板钉嵌有6个鎏金饕餮纹铜铺首,两侧各2个,首尾各1个。展厅中展出的是根据遗迹所复原的棺椁与铺首模型。[10]

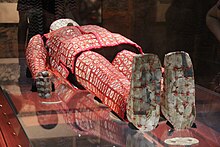

- 丝缕玉衣:丝缕玉衣为赵眜下葬时身着的衣物。此丝缕玉衣是中国迄今所见的年代最早的一套形制完备的玉衣,也是到目前为止在岭南地区出土的唯一一套玉衣[11]。与中国其它地方出土的十余件金缕玉衣不同,南越王墓的丝缕玉衣仅此一件,尤为独特,因而成为了南越王博物院的另一件镇馆之宝[12]。玉衣长1.73米,共用了2291片玉,用丝线穿系和麻布粘贴编缀做成[13]。丝缕玉衣的丝织物部分在经过两千年的岁月后已经腐朽,考古团队用了三年时间才修复完毕,当前展示的丝缕玉衣上的丝线和麻布部分为修复时添加[12]。

- 敛葬玉璧:除了丝缕玉衣外,赵眜的遗体还被大量玉璧包裹,以不同的位置和组合放置,反映了汉代以玉殓葬的制度,具体组成为:[10]

- 玉衣下铺垫5块玉璧

- 玉衣内贴身包裹14块玉璧

- 玉衣上覆盖10块玉璧

- 脚踩双连玉璧

- 头箱中叠放7块玉璧

- 足箱中先放置2块玉璧垫底,上面再堆叠139块陶璧

- 棺两侧放置3块玉璧(右侧)和3块玉璜(左侧)

- 椁上四角各1块玉璧

美玉大观[编辑]

南越王墓出土玉器244件(套),分为玉容器、玉带钩、玉佩饰、玉剑饰四大类,其中装饰玉多达140多件(套),充分体现了当时高超的制玉技艺,被认为是西汉玉器的代表作,且基本保存完好,具有极高的历史和艺术价值[14]。

汉代玉制容器流传至今的极少,仅十余件,但南越王墓中一次出土了五件,且件件做工精美,价值非同一般[15][16]。这五件玉容器是:

- 铜承盘高足杯:全器由高足青玉杯、托架和铜承盘三部分组成,其中青玉杯又由杯体、杯座和花瓣型杯架组成。杯体高11.75厘米,口径4.15厘米;杯座为另一块青玉雕出,由垫木承托;一块镂圆孔的花瓣形玉杯架和三条金首银身的龙共同组成托架。铜承盘高足杯共采用了玉、金、银、铜、木五种材质,工艺精巧、造型奇特。[17][18]

- 鎏金铜框玉盖杯:鎏金铜框玉盖杯出土自棺椁头箱中,通高16厘米,口径7.2厘米,杯体呈八棱筒形,座足呈喇叭形,杯身为鎏金铜框架,分上下两截,上半截嵌入八块片状玉片,下半截嵌入五块心形玉片。玉盖杯的盖子外沿也是一个鎏金铜框,盖顶嵌入一块青玉。铜框与玉片在鎏金铜框玉盖杯上的组合体现了汉代高超的镶嵌工艺水平。[19][20]

- 鎏金铜框玉卮:卮是古代的一种酒器,该玉卮出土于南越王墓西侧室的一名殉人身上,高12.6厘米,口径8.6厘米。卮身由鎏金铜框嵌九块青玉片构成,底部为一圆形玉片,并配有镶嵌了三个弯月形玉饰的漆木盖。此杯在框架与镶嵌工艺上与鎏金铜框玉盖杯颇为相像,但多出的漆木盖增加了工艺的复杂度。[19][20]

- 角形玉杯:角形玉杯出土于主棺室头箱中,由一整块青玉雕成,中间掏空,制成角形,器身通长18.4厘米、口径5.8-6.7厘米,壁厚0.2-0.3厘米,呈半透明状,重372.7克[21]。玉杯上宽下窄,器内掏膛中空,杯身雕刻一条呈螺旋式缠绕杯身的夔龙,由浅浮雕逐渐高起过度到高浮雕,尾部则蜿蜒呈歧尾状卷起,形态优美且灵动。作为目前存世的唯一一件角状高古玉杯,角形玉杯集线刻、浮雕、圆雕、透雕、掏膛等所有玉器加工工艺于一身,极尽繁琐复杂,在构思组合、章法布局、材料运用、技巧发挥上都非常成熟,堪称中国汉玉不可多得的稀世珍宝。由于其精湛的工艺与孤品的地位,角形玉杯于2002年成为首批禁止出境展览文物之一,是南越王博物院的又一件镇馆之宝。[20][22][23]

- 玉盒:出土自棺椁头箱,高7.7厘米,腹径9.8厘米,由青玉雕成,盖与盒身用子母口扣合,盖上有一可活动玉环,为一整块玉通过透雕技法雕琢而成[20][19]。该玉盒的纹饰非常繁复,盒身从上到下依次有三层纹饰,分别是上层的阳刻勾连涡纹与阴刻的花蒂纹、中层的阴刻勾连涡纹、下层的绹纹,盒盖由内至外则分别是内圈的八片花瓣纹、中圈的勾连涡纹、外圈的勾连雷纹与花蒂纹,甚至连盖内部都有线刻双凤纹。盒盖曾经被打裂,但经过修复后依然继续使用,最终成为墓主陪葬品,可见其深受墓主喜爱。[24]

南越王墓共出土4件玉带钩、11组玉佩饰、58件玉剑饰[15],其中的精品有:

- 龙虎并体玉带钩:由一整块青玉雕刻而成,玉质晶莹剔透。钩首为虎头,钩尾为龙头,中部透雕一环并同时被龙衔于口及虎抓于爪,形成一幅龙虎争环的景象。[20][16]

- 八节铁芯龙虎玉带钩:出土于赵眜棺椁头箱,带长19.5厘米,钩头宽1.6厘米,钩尾宽4厘米,厚1.2厘米[25]。此钩由八块青玉组成,中间穿插一根铁芯连为一体成钩形,并在自钩首起的第1、4、8块的玉孔中嵌入铁榫将八块玉固定。钩的钩首为龙头,钩尾为虎头,钩身为龙虎合体。此钩的组成复杂,工艺考究,在秦汉玉带钩中并不多见。[20][16]

- 透雕龙凤纹重环玉佩:透雕龙凤纹重环玉佩直径10.6厘米,厚0.5厘米,出土之时盖在墓主头罩的右眼位置,可见此玉对墓主来说极其重要。该作品用青白玉雕成,土沁成黄白色,推测它的玉材应该来自和田[26]。玉佩被两圆形分为内外两圈,内圈透雕一条游龙,前后爪与龙尾伸至外圈;外圈透雕一只凤鸟站在游龙伸出的前爪之上回眸凝望游龙,其凤冠和尾羽上下延伸成卷云纹,把外圈空间填满。龙凤之间互相凝望,似在低语。这件玉佩雕镂精细,构思奇巧,构图主次分明又完美和谐,极具汉代浪漫和写实的特征,体现了设计师极其高超的水准,是汉玉中登峰造极的艺术精品,被视为南越王博物院的镇馆之宝之一,其图案被选为南越王博物院的院徽,还经常作为广州市的标志出现在各种场合。[27][28]

- 兽首衔璧玉佩:出土于墓主的头部,由一整块青玉雕琢而成。玉佩整体由一个方形兽头和一块透雕谷纹玉璧组成,兽眼圆睁,眉毛高扬。兽首左侧透雕一只螭虎,虎尾向上卷曲,右边却没有,这种不对称性使得此玉佩显得别具特色。[27]

- 赵眜组玉佩:组玉佩是标志身份等级的饰物,南越王墓中共出土11套组玉佩,以赵眜的一套最为精美华丽。赵眜组玉佩由32件玉、金、玻璃、煤精等4种不同材质的饰件组成,自胸及膝总长60厘米,以双凤涡纹璧、透雕龙凤涡纹璧、犀形璜、双龙蒲纹璜四件玉饰自上而下作为主件,中间配以4个玉人、5粒玉珠、4粒玻璃珠(蓝色)、2粒煤精珠(黑色)、10粒金珠、1个玉壶、1个玉兽面,玉套环居于最末端,形成一套大小有别、轻重有序、色彩斑斓的华贵佩饰[27]。其中的透雕龙凤涡纹璧直径7.2厘米,璧孔内透雕一游龙,璧外两侧各雕一风,一龙二凤形态生动。犀形璜通长8.5厘米,角尾形态夸张而生动,似为战国风格作品。[29]

- 右夫人组玉佩:南越王墓中出土了两组属于右夫人的组玉佩。A组由三种不同材料的20个饰件组成,分别是:连体双龙佩、2件玉环、三凤涡纹璧、1颗玻璃珠、10颗金珠、5件玉璜。连体双龙佩的构图是二龙探爪张口攫物,三凤涡纹壁的构图是三只凤鸟以不同姿态偎依在璧上[30]。B组由7件玉雕组成,分别是:一小一大2件双面透雕玉环、1件玉舞人、2件玉璜、2件玉管。小玉环双面透雕龙纹,大玉环双面透雕两龙两兽。玉舞人高4.9厘米,宽1.8厘米,长袖飘飘、扭腰摆臂,且腰间还配备了带钩和组玉佩,极为精细传神[31]。

- 玉剑饰:南越王墓共出土用于装饰玉具剑的玉剑饰58件,为汉墓中数量最多[15]。这些玉剑饰分放两处:主棺室15件、西耳室43件,多数作高浮雕,包括游龙、螭虎、瑞兽等形象,款式众多、构图奇巧、工艺高超,堪称为汉代剑饰艺术之冠[16]。一套完整的玉具剑,其剑饰为四件一组,从剑柄的一头到剑鞘的末端依次为剑首、剑格、剑璲、剑珌。其中剑首起到防脱手的效果;剑格可格挡;剑璲镂空,可套入腰带之中,继而将剑固定在腰间;剑珌起保护剑鞘底部的作用[27]。

兵器车马[编辑]

南越国的开国者赵佗原为率军征服岭南地区的秦将,南越国自然也继承了秦朝的部分军事实力。南越王墓出土了大量的兵器,锻打的铁制兵器近半,表明南越国已经进入铁兵器时代。[32]

- 错金铭文铜虎节:节,是古代用于军事和外交等方面的信物。按形状可分为龙节、虎节、竹节等[33]。错金铭文铜虎节出自南越王墓西耳室,由青铜铸造,长19厘米,高11.6厘米,最厚处1.2厘米,呈扁平蹲踞之虎形状,虎身上有弯叶形浅凹槽,内贴60片金片作为斑纹,虎节正面有错金铭文,因而得名[34][35]。目前中国各博物馆内展出的虎节共有四枚,而南越王博物院的错金铭文铜虎节是唯一一件有确切考古出土信息的虎节,也是迄今为止发现的唯一一件错金虎节[36]。虎节正面有五个错金铭文字体,其释读为“王命命车驲”,其中“命”字下方的二横为重读标记,而最后一字有说法认为应释读为“徒”。错金铭文铜虎节工艺精美、保存完好,其纹饰技法和文字风格都充满了战国时期楚国的风格,反映了南越国与楚文化之间的深厚渊源,也有人认为该虎节就是楚国遗物。[37]

- 铁铠甲:南越王墓中发现的铁铠甲在出土之时已经被严重锈蚀,重9.7千克,共用甲片709块,是岭南地区出土的唯一一件汉代铠甲。为了保留铠甲上的组编、装饰、包边、衬里等痕迹,考古人员并未对铠甲进行除锈操作,而是对细节进行全面检查后用一个月的时间制作出了铠甲的复原件[38]。复原后的铠甲通高58、胸围102厘米,无立领、无披膊、无下摆,形状近似坎肩,属于轻型铠甲[32]。当前铁铠甲原件与复原件一起置于展柜中展出。

- 铁剑:考古人员在墓主身边出土了十把铁剑,其中最长的一把现存146厘米,套装上剑首和剑珌后,长度达到了153.6厘米,是目前考古所见汉代最长的剑。不过这些铁剑由于锈蚀严重,剑身与剑鞘不能分离。[39][40]

- 鎏金铜弩机:南越王墓共出土弩机15件,多数鎏金,这些弩机是秦汉时期最为高端的武器之一。此外,弩机的局部还使用了鎏金工艺。[32]

- 箭镞:南越王墓一共出土了921件箭镞,多数为铁铤,少数为铜铤。[32]

- 铜戈:南越王墓出土了4件铜戈,其中一件名为“王四年相邦仪”戈,其上的铭文中有“王四年”标识,即为秦惠王后元四年,即公元前321年,可能是秦军南下时带来的器物。[41]

- 车马饰:与其它汉代诸侯王墓不同,南越王墓由于空间狭小,无法使用真车真马陪葬,因此使用车马模型作为陪葬品。但由于地理环境的影响,这些模型的木质部分在出土之时已经基本朽烂,仅存车马饰件。[33]

-

错金铭文铜虎节

-

铁铠甲原件

-

铁铠甲复原件

-

铁剑

-

铁剑与玉剑饰

-

鎏金铜弩机

-

箭镞

-

“王四年相邦仪”铜戈

-

鎏金铜冒

-

鎏金铜车軎

-

鎏金铜当卢

海路扬帆[编辑]

广州历史上是海上丝绸之路的主要起点之一,南越王墓出土的多件文物表明广州在两千年多前就已经与海外地区建立了交流。

- 船纹铜提筒:铜提筒是南越文化的代表性器物之一,中国到目前出土的铜提桶有二十多件,而南越王墓就占了九件之多[42]。在这九件铜提桶中,有一件有着独特的纹饰,被命名为船纹铜提筒,该提桶的外壁腹部刻有四艘船纹,它们前后相接,首尾高翘,船身修长呈弧形,每船有羽人五人,动作各不相同,还有俘虏一人。这几组船纹保留得十分完好,是目前考古发现中规模最大和最为完备的一组海战图形,其中展示的细节(如水密舱等)对研究中国古代的航海技术提供了十分有价值的参考资料。[43]

- 凸瓣纹银盒:这只银盒出土于墓主棺椁足箱内,通高12.1厘米、腹径14.8厘米,器重572.6克,器身和器盖均为银质,盖身相合呈扁球体[44]。该银盒的特色在于环绕器身和器盖的对向交错蒜头型凸纹,这些花纹使用锤揲法压印而得,和中国传统工艺完全不同,但与古代西亚的裂瓣纹金银器非常相近,因此可以几乎肯定这只银盒为海外舶来品。该银盒因此成为了西汉时期中西方文化交往的重要见证,并于2021年作为丝绸之路的代表文物之一登上中国《丝绸之路文物(二)》特种邮票[45]。

生活器具[编辑]

南越王墓出土了大量造型各异的生活器具,其中以以铜器和陶器为主,同时也大量使用漆木器,但腐朽严重,仅残留少量痕迹,其余的器具充分反映了西汉时期的手工艺水平。[46]

- 漆木屏风:漆木屏风出土于主馆室东侧墙边,其漆木部分已朽烂,仅存少数漆片,但屏风残留的铜构件则保存完好,考古学家根据铜构件的位置还原出了屏风原本的大致尺寸,并制作了屏风的复原件。该屏风正面宽3米,高约为1.8米(不包括顶饰),整体结构为正面等分3间,中间有两扇屏门,可向后开启;两侧有翼障,可折叠,亦可90度展开。这件屏风最具特色之处为其鎏金铜构件,分为顶饰与托座。顶饰有两种,一种为朱雀顶饰,有2件,高26.4厘米,整体造型为展翅朱雀,身刻鳞片状细羽,脚下踩火焰纹方座;另一种为双面兽首顶饰,共3件,宽58.5厘米,其兽眼圆睁,鼻高而宽,胡须外卷,张口露齿,形似人面。两种顶饰顶部皆有一管状结构,其中发现了羽毛残迹,由此可推断原本插有雉羽作为点缀。屏风托座则有三种,左右对称,共6件:一为蛇纹托座,位于屏门下,呈三蛇互相缠绕之态;一为人操蛇托座,位于屏风转角处,形态为一男子跪坐,口衔一条双头蛇,双手双脚又各夹一蛇,整体为一人五蛇的组合;最后一种为蟠龙托座,整体为一龙二蛇三青蛙的组合[46]。虽然中国之前曾经在长沙马王堆汉墓中发现过较为完整的西汉彩绘漆屏风,但由于体量较小且制作粗糙,一般认为其为仿实物而制作的随葬明器。而南越王墓中发现的此件漆木屏风是中国目前所见年代最早的西汉实用屏风,其尺寸之庞大、结构之精巧、装饰之华丽充分反映了西汉时期先进的屏风制作水平,是非常有历史价值的珍品,其中的铜屏风构件于2002年成为首批禁止出境展览文物之一。

- 绘画铜镜:南越王墓共出土四面绘画铜镜,其中一面的直径达41厘米,画面内容为四个贵妇人观看两人斗剑,这是目前国内考古发现最大的一面西汉绘画铜镜。[46]

- 带托铜镜:带托铜镜由镜面和镜托两部分组成,镜面和镜托分别铸造,又称为复合镜。镜面和镜托的组成成分略有不同:镜面含锡量高,反光度强,但容易碎裂;镜托含铅量高,使得镜托质地柔软。这种利用不同材料的特性组合成的铜镜在中国之内仅发现了三面,是中国古镜的精品。[46]

- 蓝色平板玻璃:过去考古学界一直认为中国的平板玻璃出现较晚,直至南越王墓中共出土了玻璃牌饰11对22件。这些牌饰由长方形鎏金铜框镶嵌一块浅蓝色透明平板玻璃构成,化学检测显示牌饰上的玻璃是国产的铅钡玻璃。这批玻璃厚薄一致、色泽晶莹、气泡极少,是迄今为止中国年代最早的平板玻璃,证明了中国在西汉时期就具备了优秀的平板玻璃制作技术,对研究中国古代的玻璃制造业有重要意义。[47][48]

宫廷宴乐[编辑]

南越王墓出土了大量烹饪、饮食、盛储、盥洗器具,具有秦、汉、越、楚、蜀等多种文化特征。此外还有五套成编的大型金石乐器,丝弦、土陶各类乐器齐全。[49]

- 铜鼎:南越王墓共出土铜、铁、陶鼎51件,其中青铜鼎36件,这些鼎按器形和所含文化特征,可分为汉式鼎、越式鼎、楚式鼎三种。汉式鼎为矮蹄足,其中有9件带有“蕃禺”等铭文,“蕃禺”即为广州在秦汉时期的古名,“蕃禺”铜鼎也就成为了古代广州城市建设的见证。越式鼎的特点是深腹、盖薄、附耳,三足瘦细外撇,共出土17件。楚式鼎则仅有一件,为高蹄足,蹄足为高浮雕尖嘴兽,衬以卷云地纹。[49]

- 铜烤炉:南越王墓出土了三件大小不一的铜烤炉,烤炉呈四方形或长方形,四壁有铺首环,四个角微微翘起,可以防止食物滑落,底部微凹,便于放炭。一些烤炉的下方还有轮子,使得烤炉可以随意移动。这些烤炉的精巧设计表明当时对烧烤的形式已经颇有讲究。[49]

- 铜挂钩:这种挂钩用于存放食物,使用时挂起,在中间的倒置铃形部分注水,就能防止蚂蚁抵达下部的挂钩。[49]

- 编磬:磬为中国古代的石制片状曲尺形打击乐器,南越王墓出土石编磬两套,一套8件,一套10件,皆受到了较为严重的腐蚀。

- 铜勾鑃:句鑃是一种古吴越族的乐器,使用时口部朝上进行敲击。南越王墓中出土了一套八件的铜勾鑃,重191公斤,每件皆阴刻篆文“文帝九年乐府工造”,表明其制造年份为赵眜在位第九年,即公元前129年,这是岭南地区第一次发现青铜勾鑃。[50]

- 铜编钟:南越王墓东耳室出土的青铜编钟由14件直悬的钮钟和5件斜挂的甬钟组成,经过测定该套编钟音域跨度大,七个音阶皆全,且为双音钟,即可通过敲击不同的部位而发出不同的音色。[51]

设计与奖项[编辑]

西汉南越王博物馆是中国工程院院士莫伯治先生主持总体设计,何鏡堂等华南理工大学建筑设计研究院成員负责具体设计的。[52]

奖项与荣誉[编辑]

- 国家优秀设计金奖

- 国家教委优秀设计一等奖

- 建设部优秀设计一等奖

- 中国建筑学会建筑创作优秀奖

- 国际建协(UIA)第20届世界建筑师大会当代中国建筑艺术创作成就奖

- 20世纪世界建筑精品 (国际建协)

- “羊城之光”广州改革开放20年十大建筑项目 (1998年)

参观事宜与交通[编辑]

- 开放时间:每天9时至17时30分(16时45分后停止入场),每年2月28日及8月31日闭馆。(以上时间均为UTC+8)

- 门票:散客人民币12元/票,大学生5元/票;解放军、武警、残障人士、70岁以上老人,中小学生凭证免费参观;团客10元/票。

- 交通:

关联条目[编辑]

参考文献[编辑]

- ^ 南越王博物院成立,呈现岭南文化多元交融 (页面存档备份,存于互联网档案馆).澎湃新闻.2021-09-08

- ^ “文帝行玺”龙钮金印. 南越王博物院. [2024-05-05].

- ^ 3.0 3.1 南越玺印不寻常. 广州博物馆. 2015-09-11 [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-16).

- ^ 4.0 4.1 “海宇攸同”:来国博看秦汉时期的广州生活. 艺术中国. 2021-08-11 [2024-05-15]. (原始内容存档于2022-05-16).

- ^ 南越王墓文帝行玺鉴藏(图). 人民网. 2015-08-17 [2024-05-15]. (原始内容存档于2016-01-31).

- ^ 阅读广州 近代中国五大考古新发现之一——西汉南越王墓(节选). 广州图书馆. 2020-10-10 [2024-05-15]. (原始内容存档于2024-05-15).

- ^ 南越王博物院. 听说有人怀疑“南越王”的身份!. 微信公众号. 2016-11-21 [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-17).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 1:南越文帝·上篇). 微信公众号. 2020-02-19 [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-16).

- ^ 中国政法大学法律古籍整理研究所. 西汉·赵眜玉印. 中华法制文明虚拟博物馆. 2020-11-03 [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-17).

- ^ 10.0 10.1 10.2 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 2:南越文帝·下篇). 微信公众号. 2020-02-21 [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-17).

- ^ 南越王博物院. 主棺室的重大发现 王墓发掘记⑦. 微信公众号. [2024-05-06]. (原始内容存档于2024-05-06).

- ^ 12.0 12.1 程景伟. 东西问·镇馆之宝 王维一:“丝缕玉衣”何以体现以玉为贵的中华文明?. 中国新闻网. 2023-03-23 [2024-05-06]. (原始内容存档于2023-05-12).

- ^ 丝缕玉衣. 南越王博物院. [2024-05-05].

- ^ 南越藏珍一西汉南越王墓出土文物陈列. 南越王博物院. [2024-05-17].

- ^ 15.0 15.1 15.2 王维一. 汉玉大观:南越王墓玉器略考. 丝绸之路世界遗产. 收藏家. 2020-07-27 [2024-05-19]. (原始内容存档于2024-05-19).

- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 汉玉的巅峰---南越王墓的玉器. 广州博物馆. 2015-09-11 [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18).

- ^ 中国政法大学法律古籍整理研究所. 礼玉节制·西汉·铜承盘高足玉杯. 中华法制文明虚拟博物馆. 2020-02-13 [2024-05-17].

- ^ 南越王博物院. 再论铜承盘高足玉杯. 微信公众号. 2019-01-21 [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-17).

- ^ 19.0 19.1 19.2 南越王博物院. 精巧的玉容器 | 珍宝复原记③. 微信公众号. 2023-10-17 [2024-05-18].

- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 3:美玉大观·上篇). 微信公众号. 2020-02-22 [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-17).

- ^ 南越王博物院. 重磅数字藏品已上线,你抢到了吗?. 微信公众号. 2022-05-20 [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18).

- ^ 南越王博物院. 级别不一般,这件文物从不“出差”. 微信公众号. 2022-11-03 [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18).

- ^ 黄巧好. 犀角形玉杯是来通杯? | 海丝知多少. 南越王博物院微信公众号. 2016-12-20 [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18).

- ^ 杨群. 神乎其技的古代玉器修补. 南越王博物院微信公众号. 2016-10-23 [2024-05-18]. (原始内容存档于2024-05-18).

- ^ 中国政法大学法律古籍整理研究所. 礼玉节制·西汉·八节铁芯玉带钩. 中华法制文明虚拟博物馆. 2020-02-14 [2024-05-17]. (原始内容存档于2024-05-17).

- ^ 卜松竹. 龙与凤的凝望 穿越了两千年. 南越王博物院微信公众号. 2018-11-08 [2024-05-19]. (原始内容存档于2024-05-19).

- ^ 27.0 27.1 27.2 27.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 4:美玉大观·下篇). 微信公众号. 2020-02-24 [2024-05-19]. (原始内容存档于2024-05-19).

- ^ 南越王博物院. 这件文物常被偶遇,出镜率也太高了!. 微信公众号. 2022-11-07 [2024-05-20]. (原始内容存档于2024-05-20).

- ^ 南越王博物院. 南越王的随身之物:玉璧和组玉佩 | 珍宝复原记⑤. 微信公众号. 2023-11-20 [2024-05-19].

- ^ 右夫人组玉佩(A组). 南越王博物院. [2024-05-20]. (原始内容存档于2024-05-14).

- ^ 右夫人组玉佩(B组). 南越王博物院. [2024-05-20]. (原始内容存档于2024-05-14).

- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 5:武备车马·上篇). 微信公众号. 2020-02-26 [2024-05-21]. (原始内容存档于2024-05-21).

- ^ 33.0 33.1 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 6:武备车马·下篇). 微信公众号. 2020-02-28 [2024-05-22]. (原始内容存档于2024-05-22).

- ^ 广州宝物再上“国家名片”. 广州市人民政府. 广州日报. 2022-09-06 [2024-05-22]. (原始内容存档于2024-05-22).

- ^ 黄宙辉. 艺文聚焦 | 广东文物频上“国家名片”,方寸尽显岭南文化之美. 羊城晚报. 2022-09-24 [2024-05-22].

- ^ 霍雨丰. 有了这块通行证,你想去哪里都行. 南越王博物院微信公众号. 2018-01-30 [2024-05-22]. (原始内容存档于2024-05-22).

- ^ 南越王博物院. 虎年“劳模”,这只小老虎身世是个谜. 微信公众号. 2022-11-25 [2024-05-22]. (原始内容存档于2024-05-22).

- ^ 南越王博物院. 岭南唯一的汉代铠甲 | 珍宝复原记①. 微信公众号. 2023-09-12 [2024-05-23].

- ^ 铁剑. 南越王博物院. [2024-05-21]. (原始内容存档于2024-05-14).

- ^ 南越王墓博物馆. 广州市人民政府. 2011-09-09 [2024-05-21]. (原始内容存档于2024-05-21).

- ^ 贵州博物馆. 第六十期:纪要 | 南越藏珍. 2022-12-21 [2024-05-28]. (原始内容存档于2023-05-29).

- ^ 南越舟影:船纹铜提桶. 人民网. 2016-04-13 [2024-05-25]. (原始内容存档于2024-05-25).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 7:海路扬帆). 微信公众号. 2020-03-01 [2024-05-25]. (原始内容存档于2024-05-25).

- ^ 波斯来风:南越王墓银盒. 人民网. 2014-10-16 [2024-05-26]. (原始内容存档于2024-05-26).

- ^ 潘玮倩. 广州出土银盒,登上特种邮票 迷人“凸瓣纹”可能来自西亚 (PDF). 新快报. 2021-06-27 [2024-05-26]. (原始内容 (pdf)存档于2024-05-26).

- ^ 46.0 46.1 46.2 46.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 9:生活器具·上篇). 微信公众号. 2020-03-05 [2024-05-27]. (原始内容存档于2024-05-27).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 10:生活器具·下篇). 微信公众号. 2020-03-07 [2024-05-28]. (原始内容存档于2024-05-27).

- ^ 博古格物. 中国古代玻璃的尴尬进化史. 微信公众号. 2020-10-19 [2024-05-28]. (原始内容存档于2024-05-27).

- ^ 49.0 49.1 49.2 49.3 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 11:宫廷宴乐·上篇). 微信公众号. 2020-03-09 [2024-05-28]. (原始内容存档于2024-05-29).

- ^ 南越王博物院. 详尽图文看《南越藏珍》!(Part 12:宫廷宴乐·下篇). 微信公众号. 2020-03-11 [2024-05-30]. (原始内容存档于2024-05-29).

- ^ 梁蕙心. 南越王:我家编钟不一般!. 南越王博物院微信公众号. 2019-04-18 [2024-05-30]. (原始内容存档于2024-05-30).

- ^ 劉雙. 何镜堂:传承与创新是建筑永恒的主题. 深圳商報. 2014-06-25 [2015-01-04]. (原始内容存档于2015-01-06).

参考书目[编辑]

- 李林娜主编,《南越藏珍》,中华书局,2002年,ISBN 7-101-03656-2

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||