拉瑟福德·伯查德·黑斯

| 拉瑟福德·伯查德·海斯 | |

|---|---|

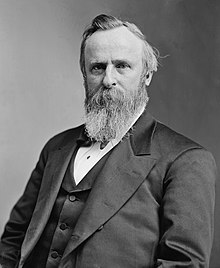

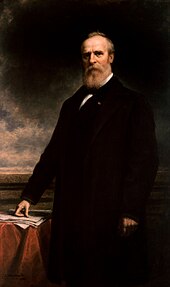

海斯肖像,馬修·布雷迪約1870至1880年攝 | |

| 第19任美國總統 | |

| 任期 1877年3月4日—1881年3月4日 | |

| 副總統 | 威廉·A·惠勒 |

| 前任 | 尤利西斯·格蘭特 |

| 繼任 | 詹姆斯·艾布拉姆·加菲爾德 |

| 第29任、第32任俄亥俄州州長 | |

| 任期 1876年1月10日—1877年3月2日 | |

| 副州長 | 托馬斯·楊 |

| 前任 | 威廉·艾倫 |

| 繼任 | 托馬斯·楊 |

| 任期 1868年1月13日—1872年1月8日 | |

| 副州長 | 約翰·李 |

| 前任 | 雅各布·道森·考克斯 |

| 繼任 | 愛德華·福蘭斯比·諾伊斯 |

| 美國眾議院議員 來自俄亥俄州第2選區 | |

| 任期 1865年3月4日—1867年7月20日 | |

| 前任 | 亞歷山大·朗 |

| 繼任 | 塞繆爾·芬頓·卡里 |

| 個人資料 | |

| 出生 | 拉瑟福德·伯查德·海斯 1822年10月4日 |

| 逝世 | 1893年1月17日(70歲) |

| 墓地 | 斯皮格爾格羅夫州立公園 |

| 政黨 | |

| 配偶 | 露西·韋伯 (1852年結婚—1889年去世) |

| 兒女 | 韋伯·海斯、拉瑟福德·普拉特·海斯等八人 |

| 學歷 | |

| 職業 |

|

| 簽名 | |

| 軍事背景 | |

| 效忠 | |

| 服役 | 聯邦軍(美國志願軍) |

| 服役時間 | 1861至1865年 |

| 軍銜 |

|

| 部隊 | 俄亥俄州第23步兵團 |

| 指揮 | 卡諾瓦師 |

| 參戰 | |

海斯徽章 | |

拉瑟福德·伯查德·海斯(英語:Rutherford Birchard Hayes,/ˈrʌðərfərd/;1822年10月4日—1893年1月17日)是美國律師兼政治家,1877至1881年任第19任美國總統,此前還曾任俄亥俄州州長和聯邦眾議員。南北戰爭前海斯堅決主張廢除奴隸制,在法院為逃奴辯護,戰爭爆發後加入聯邦軍[1]。歷史學家認為南方戰後重建在他任內正式結束,是美國歷史的轉折點。為安撫南方民主黨人,海斯終止聯邦政府實現南方種族平等的一切舉措。[2]

海斯是俄亥俄州律師,1858至1861年任辛辛那提事務律師。南北戰爭爆發之際他放棄剛起步的從政生涯加入聯邦軍,戰爭期間五度負傷,並以1862年南山之役傷勢最重,贏得作戰勇敢美名並晉升加銜少將。戰後他1865至1867年任共和黨國會議員,離開首都後競選俄亥俄州州長並連任,從1868年任職到1872年。1876年他第三次當選州長,任職一年就於1877年入主白宮。

1876年美國總統選舉極具爭議,海斯的普選票數不及民主黨候選人塞繆爾·蒂爾頓,但選舉委員會將20張存在爭議的選舉人票全部判給海斯,確保他以微弱優勢當選,史稱1877年妥協案。選舉委員會的決策隱含幕後交易,民主黨人默許共和黨候選人當選的唯一條件便是新總統撤回聯邦政府對前邦聯各州戰後重建的直接支持。

海斯擔任總統期間主張精英政治政府和不分財富、社會地位、種族的平等待遇。面對1877年鐵路大罷工他出動軍隊,對後世評價影響極大,至今仍是工人與反罷工勢力間導致人員傷亡最慘重的衝突。海斯總統實施溫和的公務員制度改革,為19世紀80至90年代進一步改革奠定基礎。他否決旨在推動金銀複本位、促進通貨膨脹的《布蘭德-艾利森法》,認為維持金本位對經濟復甦至關重要。海斯嘗試同化西部印第安人,與1887年《道斯法》異曲同工。

海斯信守承諾不競選連任,御任後返回俄亥俄州故居,倡導社會和教育改革。傳記作家阿里·胡根邦指出,海斯最大成就是恢復公眾對總統的信心,扭轉1865年林肯總統遇刺後行政權力惡化的趨勢。支持者稱讚他致力公務員制度改革,批評者譴責他與昔日叛亂州份眉來眼去,為總統寶座放棄非裔美國人的投票權等公民權利。[3]史學家與學者為歷任總統排名之際,海斯大多位居中等偏下[4][5]。

家族與早年經歷[編輯]

童年與家族史[編輯]

拉瑟福德·伯查德·海斯1822年10月4日生於俄亥俄州特拉華,父親拉瑟福德·海斯本在佛蒙特州開店,1817年帶家人遷居俄亥俄州,在小海斯出生十周前去世。母親索菲亞·伯查德擔起養家糊口的重擔且一直沒有再婚[6],四個孩子只有海斯和妹妹芬妮活到成年[7]。索菲亞的弟弟薩迪斯在海斯家中住過一段時間[8],與小海斯關係密切、情同父子,教童年海斯讀書寫字[9]。

海斯雙親都是新英格蘭殖民者後裔[10],最早於1625年從蘇格蘭移民今康乃狄克州地界[11]。海斯的太公以西結是美國獨立戰爭民兵上尉,兒子也叫拉瑟福德,戰爭期間從布蘭福德搬到比較和平的佛蒙特州[12],索菲亞的先輩也在這段時間移民佛蒙特州。海斯的日記寫道:「我一直自認蘇格蘭人,但父親家族移民美國時大概30個是英格蘭人,」只有父親和爺爺是蘇格蘭後裔。母親的家族大概三分之一是蘇格蘭裔,剩下「三分之二幾乎什麼民族都有」。[13]。大部分不住俄亥俄州的近親沒有搬家,遠房叔叔約翰·諾伊斯曾在佛蒙特州與海斯之父合夥經商,後當選國會議員[14]。海斯的堂表親包括奧奈達社區創始人約翰·漢弗萊·諾伊斯[15]、雕塑家拉金·戈德史密斯·米德、建築師威廉·盧瑟福·米德之母瑪麗·簡·米德[14]。

教育、法律事業早期[編輯]

海斯在俄亥俄州特拉華公立學校就讀,1836年進入循道宗在諾沃克創辦的諾沃克神學院後成績優異[16],第二年轉入康涅狄格州米德爾敦韋伯預科學校深造拉丁語和古希臘語[17],1838年回到俄亥俄州,在甘比爾就讀凱尼恩學院[18]。他成績出眾,在學校過得很開心[19],加入許多學生社團並對輝格黨政治產生濃厚興趣。斯坦利·馬修斯、約翰·塞利弗戈斯·扎喬斯都是他的同學[20][21]。1842年海斯入選美國大學優等生榮譽學會並以最高榮譽畢業,作為畢業生代表上台演說[22]。

海斯短暫在哥倫布拜師學法,1843年東遷就讀哈佛法學院[23]。畢業並取得法學士學位後,他1845年通過俄亥俄州律師執業准入,在下桑達斯基(今弗里蒙特)開辦律師事務所[24]。生意起初進展緩慢,但吸引的客戶逐漸增多,他還為舅舅薩迪斯打房產官司[25]。1847年海斯患病,大夫認為是肺結核。他覺得前往天氣更好的地方有助康復,打算參軍投身美墨戰爭,在大夫建議下改為前往新英格蘭探親。[26]接下來他和薩迪斯千里迢迢趕赴德克薩斯州,海斯在此探視凱尼恩學院老同學兼遠親蓋伊·布萊恩[27]。回到下桑達斯基後生意仍無起色,海斯決定遷居辛辛那提[28]。

辛辛那提律師、婚姻[編輯]

1850年移居辛辛那提後,海斯與奇利科西律師約翰·赫倫合夥開辦律師事務所[29][注 1]。赫倫後加入更大牌的律師事務所,海斯又與威廉·羅傑斯、理查德·科爾溫合夥[31]。在辛辛那提當律師無疑生意更好,海斯很喜歡當地社交活動,加入辛辛那提文學協會和[[秘密共濟會會員獨立會|秘密共濟會俱樂部[32],出席當地聖公會活動但沒正式入會[32]。

海斯在辛辛那提追求露西·韋伯[33],母親早在好幾年前就鼓勵他與露西交往,但海斯當時覺得她還太小,把眼光投向別的女人[34]。1851年海斯與露西訂婚,1852年12月30日在女方母親家成婚[33]。露西此後五年生下三子:長子伯查德·奧斯汀1853年誕生,次子韋伯·庫克1856年出世,三子拉瑟福德·普拉特1858年出生[31]。露西信奉循道宗,主張絕對禁酒並廢除奴隸制,後兩方面對丈夫影響很大,只不過海斯沒有正式加入循道宗[35]。

海斯起初主要經手商法業務,但在辛辛那提以刑事辯護打響名氣[36],為好幾個謀殺嫌犯辯護[37]。他靠精神障礙辯護挽救當事人免於絞刑,被告後送入精神病院[38]。他還為被控違反《1850年逃奴法》的奴隸辯護[39]。辛辛那提與蓄奴州肯塔基州僅以俄亥俄河相隔,是奴隸逃亡的重要目標,許多類似案件在當地法院審理。海斯堅決主張廢除奴隸制,幫逃奴打官司對他來說既能帶來心靈上的滿足,又對政治前景有利,為他引起新成立的共和黨關注。[40]

海斯的事業成就與政治聲望齊頭並進,但1856年謝絕共和黨法官提名[41]。兩年後法官位置再度出缺,海斯正考慮是否接受共和黨提名之際辛辛那提事務律師也需補上空缺[42]。市議會推舉海斯繼任事務律師,選民1859年讓他連任,任期兩年,選票優勢幅度超出其他共和黨候選人[43]。

內戰[編輯]

弗吉尼亞西部、南山之役[編輯]

南方蓄奴州在亞伯拉罕·林肯贏得1860年大選後很快開始脫離聯邦,海斯對以內戰恢復聯邦不大熱心,覺得雙方矛盾很可能無法調和,建議聯邦「隨他們便吧」[44]。俄亥俄州1860年大選時多數支持林肯,但國家分裂後辛辛那提過半選民站到共和黨對立面。該市居民許多來自南方,1861年4月選舉時民主黨和一無所知黨在他們的支持下大獲全勝,海斯的事務律師職位也未倖免。[45]

海耶本想繼續當律師,但與利奧波德·馬克布雷特合夥後僅三天就爆發內戰[45]。聯盟軍炮轟薩姆特堡後,海斯打消疑慮加入文學社團友人所在的志願兵連[46]。州長威廉·丹尼森任命志願兵連軍官進入俄亥俄州第23志願步兵團。海斯晉升少校、大學同學兼友人斯坦利·馬修斯當上中校[47]。未來總統威廉·麥金萊是該團二等兵[47]。

經過一個月訓練,海斯所在第23團1861年7月隨卡諾瓦師奔赴弗吉尼亞州西部[48]。部隊同年九月首度遇敵,在今西維吉尼亞州卡尼菲克斯渡口遭遇並擊退聯盟軍[49]。海斯11月晉升中校(馬修斯已晉升上校並任另一團團長),帶隊深入弗吉尼亞西部過冬[50]。卡諾瓦師開春後繼續行軍,海斯多次帶隊突襲,膝蓋負輕傷[51]。1862年9月,第23團受命東進支援約翰·波普將軍率領的維吉尼亞軍團,投身第二次馬納沙斯之役[52]。海斯所部趕到時戰鬥已經結束,隨後與波多馬克軍團急行軍北上切斷羅伯特·E·李率北維吉尼亞軍團進軍馬里蘭州之路[52]。

第23團北上途中一馬當先,9月14日與敵軍在南山之役交手[53]。海斯帶隊向聯盟軍強勁據點衝鋒,左臂中彈併骨折[54]。他讓手下幫忙用手絹扎住傷口止血,隨後繼續帶兵作戰。休息時他命令部下應對側翼襲擊,但部隊全部後撤,海斯躺在兩軍戰線之間。部下後來把他帶到戰線後方並送往醫院,第23團繼續前往安提塔姆,海斯無法參加接下來的戰鬥。[55]十月晉升上校後,他獲加銜准將統領卡諾瓦師第一旅[56]。

謝南多厄河谷戰役[編輯]

卡諾瓦師與敵軍脫離接觸,在弗吉尼亞州查爾斯頓(今西弗吉尼亞州)過冬[57]。海斯近一年基本沒參與實戰,直到1863年7月才隨卡諾瓦師在布芬頓島之戰與約翰·亨特·摩根所部騎兵交手[58]。他夏季在查爾斯頓休息,秋季四處鼓勵俄亥俄州第23團志願軍官兵重返軍隊,成效顯著[59]。1864年,西弗吉尼亞境內聯邦軍重建,卡諾瓦師劃入喬治·克魯克所部西弗吉尼亞軍團[59]。部隊進入弗吉尼亞州西南部,摧毀邦聯勢力占據的鹽礦和鉛礦[60]。5月9日,克魯克所部與聯盟軍在克洛伊德山之戰交手,海斯帶隊衝進敵方戰壕,把對手逼離戰場[60]。聯邦軍經此役摧毀邦聯補給並再度取勝[60]。

海斯帶第一旅進入雪倫多亞河谷參加1864年謝南多厄河谷戰役。克魯克所部隸屬大衛·亨特少將統領的謝南多厄聯邦軍團,很快就與聯盟軍交戰並在6月11日拿下弗吉尼亞州列克星敦。[61]亨特所部繼續南下逼近林奇堡,途中摧毀鐵軌[61],但亨特認為林奇堡駐守的敵軍勢大,海斯率第一旅返回弗吉尼亞西部[61]。海斯覺得亨特進攻不夠果斷,在家書稱「要是克魯克將軍肯定拿下林奇堡」[61]。聯盟軍將領具伯·爾利突襲馬里蘭州迫使謝南多厄軍團向北退卻,還在7月24日奇襲亨特打響第二次克恩斯頓之戰,海斯肩膀中彈負輕傷[62],身下的馬也中彈,聯邦軍此役失利[62]。軍團撤回馬里蘭州後重組,菲利普·謝里登少將取代亨特[63]。爾利八月已撤向謝南多厄河谷,謝里登在後追擊。海斯所部在貝利維爾之戰擊退敵軍進攻,還在第三次溫徹斯特之戰突破聯盟軍防線並在爾利所部南逃時繼續追擊[64]。9月22日謝里登所部贏得費舍爾山之戰,10月19日又在錫達溪之戰取勝[65]。海斯在錫達溪之戰落馬時扭傷腳踝,頭部被飛散的圓形彈擊中,所幸沒有重傷[65]。他的帶兵能力和勇敢表現贏得上級認可,尤利西斯·格蘭特寫道:「他在戰場上表現非常英勇,已經不能單用個人勇猛概括」[66]。

錫達溪之戰標誌着謝南多厄河谷戰役結束,海斯1864年10月晉升准將並加銜少將[67],他大概就在這幾天得知第四個兒子出生,取名「喬治·克魯克·海斯」。謝里登所部過冬後,李將軍在1865年春向格蘭特投降,戰爭很快結束。海斯同年五月前往華盛頓哥倫比亞特區並觀看聯邦軍大閱兵,隨後與第23團返回俄亥俄州退役。[68]

戰後從政[編輯]

聯邦眾議員[編輯]

1864年,共和黨人提名還在謝南多厄聯邦軍團服役的海斯競選俄亥俄州第二國會選區聯邦眾議員[69]。辛辛那提友人建議他退伍競選,海斯以「有能力的軍官要是在如此危機下為競選國會官職拋棄職責,那就應該把他剝皮」為由回絕[69]。他反覆致信選民解釋,結果以2400票優勢戰勝在任民主黨議員亞歷山大·朗[69]。

1865年12月第39屆國會開幕,海斯等共和黨議員占絕對多數。他自認屬共和黨溫和派,但為黨派團結考慮願把票投給激進派共和黨[70]。聯邦憲法第十四條修正案是本屆國會重要立法項目,海斯投下支持票,1866年6月兩院通過[71]。海斯對南方重建的立場與其他共和黨人一致:南方各州回歸聯邦前應給予自由民和其他黑人充分保護[72]。但林肯總統遇刺後上台的安德魯·約翰遜認為應該儘快接納脫離聯邦的州,不考慮各州是否通過法律保護新解放奴隸的公民權利,他還赦免許多前邦聯領導人[72]。海斯與其他共和黨議員無法苟同新總統行徑,攜手通過《1866年民權法》,阻止約翰遜按自有設想主導重建[73]。

海斯1866年連任後投票支持《1867年任期法》,防止約翰遜隨心所欲地免職官員,必須經過參議員批准[74]。他和許多有志改革的共和黨議員推動聯邦公務員改革法案,但最後沒有通過[75]。海斯在第40屆國會繼續與共和黨多數議員投票支持重建法,1867年7月辭職競選俄亥俄州州長[76]。

俄亥俄州州長[編輯]

海斯擔任聯邦眾議員時頗得選民青睞,內戰將領光環更為覆歷增色不少,俄亥俄州共和黨人認為他是1867年州長選舉的理想人選[77]。他的政治立場比共和黨黨綱溫和,但認可以州憲法修正案確保黑人男子選舉權[77]。海斯的對手艾倫·瑟曼反對賦予黑人選舉權,令修正案成為競選核心議題。兩人積極競選,在全州各地演說,內容大多圍繞黑人選舉權展開。[77]選舉結果令共和黨人頗感失望,修正案未能通過且民主黨占據州議會多數席位[78]。海斯滿以為不敵瑟曼,但最終結果全州共計48萬4603票,他以僅2983票優勢勝出[78]。

俄亥俄州州長連否決權都沒有,海斯身為共和黨州長,面對民主黨主導的州議會註定難有作為。他推動創辦聾啞學校和女子改造學校,[79]表態支持彈劾安德魯·約翰遜總統並敦促聯邦參議院定罪,但最終以一票之差落空[80]。1869年海斯競選連任,鼓吹黑人平權並將民主黨對手喬治·彭德爾頓與分裂國家、認同邦聯聯繫起來[81]。海斯此次勝選的優勢比兩年前更大,共和黨還拿下州議會,確保俄亥俄州批准聯邦憲法第十五條修正案,在聯邦層面保障黑人男子選舉權[81]。州議會落入共和黨掌控,海斯的新任期得心應手。成年男子選舉權得以擴張,俄亥俄州創辦農業與機械學院,後更名俄亥俄州立大學。[82]他還提議減稅並改革州監獄體制[83]。海斯決定不再競選連任,計劃1872年淡出政壇[84]。

平民生活、回歸政壇[編輯]

許多改革派共和黨議員敦促即將離任的海斯競選聯邦參議員,主要競爭對手是在任共和黨參議員約翰·舍曼[84]。海斯不想影響黨派團結,決定回歸平民生活[84],特別期待陪伴過去五年出生的女兒芬妮和兒子斯科特[85][注 2]。他一度推動把鐵路延伸到故居小城弗里蒙特,管理此前在明尼蘇達州杜魯斯購買的不動產[87]。他無意徹底退出政壇,期望進入內閣,但盼來的任命只是駐辛辛那提聯邦財政助理主任,失望的海斯沒有接受[88]。1872年他接受聯邦眾議員提名,最後不敵凱尼恩學院校友亨利·班寧,但還不至對結果失望[89]。

露西1873年生下第五個孩子曼寧·福爾斯·海斯[90][注 3],同年爆發的1873年恐慌重創美國經濟,海斯也不能獨善其身。舅舅薩迪斯也在這年去世,海斯一家遷入薩迪斯生前為大家建造的豪宅斯皮格爾格羅夫。[92]海斯宣布捐贈舅舅留下的五萬美元遺產,在弗里蒙特新建公共圖書館。伯查德圖書館1874年在弗里蒙特前街揭幕,1878年圖書館新大樓在斯蒂芬森堡州立公園落成並向公眾開放,州立公園也是根據薩迪斯遺贈條款建成。海斯擔任圖書館董事會主席直到去世。[93]

海斯本想還清1873年恐慌期間所欠債務再考慮是否回歸政壇,但俄亥俄州共和黨大會1875年提名競選州長之際他又捨不得拒絕[94]。他與民主黨對手威廉·艾倫主要圍繞禁止政府直接援助宗教背景教育機構的布萊恩修正案展開辯論,新教徒對修正案充滿憂慮[95]。海斯不贊成政府資助宗教辦學,他個人是否抱持反天主教立場尚無定論,但的確利用反天主教情緒為競選造勢[95]。競選頗具成效,海斯以5544票優勢於1875年10月12日當選[95],是史上首位三任俄亥俄州州長的政治家,在任上削減州債務、重建慈善理事會、廢除准許向學校和監獄指派天主教神父的蓋恩法案[96]。

1876年大選[編輯]

共和黨提名、競選[編輯]

海斯在俄亥俄州政壇風生水起,馬上成為1876年大選爭奪共和黨總統候選人提名的熱門人選[97]。俄亥俄州代表團在1876年共和黨全國大會團結一致支持海斯,聯邦參議員約翰·舍曼竭盡全力確保大會提名海斯[98]。1876年6月大會召開,緬因州的詹姆斯·G·布萊恩在代表投票領跑[99],但還沒達到勝出所需多數。數輪投票未果後,大會代表開始考慮其他人選,海斯在第七輪勝出[100]。大會推舉紐約州聯邦眾議員威廉·A·惠勒為副總統候選人,海斯對他一無所知,不久前還問:「實在不好意思……但惠勒是誰?」[101]

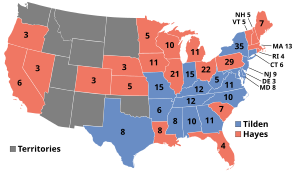

民主黨總統候選人、紐約州州長塞繆爾·蒂爾頓實力強勁,與海斯一樣以誠信著稱[102],兩人都支持金本位和公務員制度改革[102]。海斯與蒂爾頓遵循當時政府高官人選不直接競選的政治傳統留在故鄉[103]。經濟不景氣一向對執政黨不利,海斯擔心選舉失利[104]。兩黨候選人重點爭奪紐約州、印第安納州這類搖擺州,南方州份政治暴力層出不窮、自由民投票普遍受壓制,但路易斯安那州、南卡羅來納州、佛羅里達州勉強還由重建共和黨政府控制,也是雙方選戰焦點[105]。共和黨人強調南方民主黨人挑起內戰,千萬將士屍骨未寒,把國家政權拱手民主黨太過危險;還稱南方黑人剛剛贏得公民權,民主黨上台將嚴重威脅上述成果[106]。民主黨人鼓吹蒂爾登崇尚改革,呼籲選民不要忘記格蘭特總統執掌白宮以來的重重醜聞[107]。

選舉日統計數據逐漸出爐,結果顯然非常膠着:民主黨拿下南方絕大部分州和紐約州、印第安納州、康乃狄克州、新澤西州[108]。東北部移民數量越來越多,與後代一起把票投給民主黨。蒂爾登在全國範圍的普選票占優,選舉人票已有184張,距勝選所需185張僅一步之遙[109]。共和黨領導人質疑結果,指控民主黨在佛羅里達、路易斯安那、南卡羅來納等州弄虛作假[109]、阻止黑人選民投票(內戰解放的黑奴通常支持共和黨)[110]。如果所有爭議州份選舉人票都歸共和黨,海斯就能反敗為勝[111][112]。

選舉人票之爭[編輯]

選舉日過去三天後,11月11日的統計結果表明蒂爾頓已有184張選舉人票,海斯166張,存在爭議的佛羅里達州、路易斯安那州、南卡羅來納州共19票[113]。兩黨均自稱拿下上述三州,指控對方選舉舞弊[114]。共和黨勝出的俄勒岡州共三名選舉人,但卻有一人因故取消資格,導致海斯的選舉人票降至165,爭議票升至20,局面更形複雜[115][注 4]。海斯必須拿下全部爭議票才能當選。

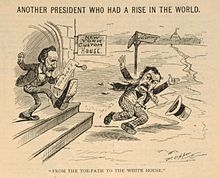

美國憲法沒有規定選舉人票出現上述爭議時由何人或哪個組織拍板,聯邦眾議院此時民主黨占優,參議院由共和黨控制,雙方爭執不下[118]。1877年1月問題仍未解決,國會與格蘭特總統同意組建選舉委員會裁決[119]。委員會共由15人組成,參眾兩院和最高法院各五人[120]。為確保黨派平衡選擇民主、共和黨各七人,再加兩黨都願意接受的無黨派大法官大衛·戴維斯[120]。控制伊利諾伊州議會的民主黨人推舉戴維斯任聯邦參議員,企圖影響他的立場[121],結果後者以當選參議員為由謝絕進入選舉委員會,民主黨大失所望[121]。最高法院其他大法官都是共和黨人,相對而言思想最獨立的約瑟夫·布拉德利獲選取代戴維斯[122]。委員會二月表決,八名共和黨人投票主張20張選舉人票全歸海斯[123],民主黨人無法接受如此結果,企圖靠冗長辯論阻止國會正式接受委員會裁定[124]。最後發表冗長辯論的議員放棄,眾議院3月2日凌晨表決不接受反對意見。國會兩院馬上召開聯席會議清點選舉人票。3月2日清晨4點10分,參議院臨時議長托馬斯·費里宣布海斯與惠勒以185票分別當選美國總統和副總統。[125][126]

爭議解決背後,實際上是新總統就職日期迫在眉睫之際兩黨國會領袖在首都沃姆利酒店達成的不光彩交易。共和黨承諾讓步換取民主黨默許選舉委員會裁決,其中又以海斯承諾上台後撤出駐紮南方的聯邦軍隊,共和黨承認南方各州推舉的民主黨政府最為重要。[127]民主黨人同意,冗長辯論才在3月2日中止。海斯入主白宮後立即「放棄重建、放棄黑人」,剛剛獲得自由的黑奴只能聽任白人民主黨擺布。[128]4月3日,海斯命令戰爭部長喬治·麥克拉里把駐守南卡羅來納州議會大廈的聯邦軍隊撤回軍營;20日又命令麥克拉里把駐新奧爾良聖路易斯酒店的聯邦軍隊調到傑克遜兵營[129]。歷史學家指出,南方黑人淪為1877年妥協的犧牲品,導致聯邦憲法第十四和十五條修正案的落實「延遲幾個世代」。[112]

美國總統(1877至1881年)[編輯]

就職[編輯]

1877年3月4日是星期日,海斯3月3日私下在白宮紅廳宣誓就職,是首位在官邸宣誓就職的美國總統。3月5日他在美國國會大廈東門廊公開宣誓就職。[130]海斯的就職演說意圖緩和過去幾個月的激烈情緒,稱「黨派服務國家,個人服務黨派」[131]。他承諾支持南方「明智、誠信、和平的地方自治」,改革公務員制度,全面回歸金本位[132]。許多民主黨人對演說表達的和解立場毫不領情,一直認為他靠非法手段上台,四年間諷刺他「拉瑟欺詐」、「欺詐閣下」[133]。

南方政策、結束重建[編輯]

海斯從政以來一直堅定支持共和黨重建政策,但入主白宮後的第一項重大舉措卻是結束重建、放任南方回歸「自治」[134]。結合政治現實考慮,哪怕沒有沃姆利酒店的不光彩交易,海斯也很難繼續前幾任總統推行的政策。第45國會開幕之際,民主黨已占據眾議院多數席位,他們拒絕為軍隊繼續駐守南方提供足夠撥款。[135]面對南方無休止的反叛與暴力,共和黨人對軍事重建的熱忱逐漸消退[136]。海斯上台時,只有兩個州還在重建勢力掌控,沒有軍隊保障投票權法執行後也馬上落入民主黨之手[137][注 5]。

海斯後來也曾嘗試保護南方黑人權利,但與重建南方共和黨勢力一樣收效甚微[139]。國會企圖限制聯邦政府監督聯邦選舉的權力,但在海斯阻止下沒通過[140]。民主黨議員1879年通過陸軍撥款法案,利用其中附文廢除曾用於打擊三K黨的《實施法》,該組織在南方各地成立分會並蓬勃發展,是襲擊、鎮壓自由民的主要叛亂團體[140]。《實施法》在重建時期通過,把因種族限制任何人投票權的行徑定為犯罪。南、北卡羅來納州紅衫軍等準軍事團體利用恐嚇自由民等手段壓制投票。海斯決心維持保護黑人選民的法律,否決上述撥款法案。[140]

民主黨無法推翻總統否決,於是又通過新法案和上述附文。總統再度否決,雙方此後還拉鋸三個回合[140]。海斯最終簽署的撥款法案沒有前述附文,但國會又拒絕通過法案為聯邦執法官撥款,對於執行《實施法》來說,聯邦執法官至關重要[140]。選舉法仍然有效,然而執法所需資金都被削減[141]。

海斯任命南方民主黨人出任聯邦官員,希望調和南方社會習俗與新通過的民權法。他在日記寫道:「我的任務是消除膚色界限、廢除地方偏見、結束戰爭、帶來和平。為此我準備採取不同尋常的手段,哪怕要拿自己在黨和國家的地位與聲譽冒險。」[142]他的努力淪為徒勞,南方根本不接受法律上的種族平等,國會也不願撥款執行《民權法》[143]。

公務員制度改革[編輯]

安德魯·傑克遜擔任總統以來,美國公務員制度就以獵官制為基礎,海斯執政後決心改革[144][注 6]。他希望所有申請公務員職位者參加考試,按成績擇優錄取,不再按黨派、政治立場任命[146]。如此立場導致總統馬上與自詡「中堅派」、支持獵官制的共和黨派系對立。總統諮詢參議員意見任命官員早已成為傳統,海斯的設想導致兩黨參議員都站到對立面。紐約州參議員羅斯科·康克林由此成為總統頭號政敵,不放過任何機會對抗海斯的改革。[147]為表明改革決心,海斯提名廣為人知的改革派卡爾·舒爾茨擔任內政部長,要求後者與國務卿威廉·M·埃瓦茨(康克林在紐約的對頭)帶領負責為聯邦公務員任命設計新規則的特別內閣委員會[148]。財政部長約翰·舍曼下令約翰·傑伊帶隊調查康克林黨羽充斥的紐約海關[146]。傑伊的報告認為政治任命導致紐約海關嚴重超員,多餘人員達兩成[149]。

無法推動國會禁止獵官制的海斯退而求其次,以行政命令禁止強迫聯邦公務員為競選捐款或參與黨派政治[149]。紐約港關稅員切斯特·艾倫·阿瑟與下屬阿隆佐·康奈爾、喬治·夏普均屬康克林派系,拒絕服從總統命令[149]。1877年9月總統要求三人辭職遭拒,隨後提名埃瓦茨的支持者老西奧多·羅斯福、布拉德福德·普林斯、埃德溫·梅里特接替阿瑟一行[150]。康克林為首的參議院商務委員會一致否決所有人選,參議院全體以25票贊成、31票反對否決羅斯福和普林斯,僅看在夏普任期已滿的份兒上確認梅里特[151]。

海斯沒有放棄,等到1878年7月再趨國會休會任命梅里特和西拉斯·伯特取代阿瑟與康奈爾[152][注 7]。1879年2月參議院復會後康克森反對確認梅里特與伯特,但表決結果是31票贊成、25票反對批准梅里特,31票贊成、19票反對批准伯特,海斯贏得公務員制度改革領域最重大的勝利[154]。

海斯此後繼續敦促國會制定長期有效的改革法律,為美國公務員委員會提供資金,甚至1880年最後一次國情咨文還在呼籲國會改革。海斯執掌白宮期間未能推動改革立法,但他的呼聲提供「重要先例,還為1883年《彭德爾頓法案》改革提供政治動力」,該法由阿瑟總統簽署。[155]主張績效考核同時,海斯能夠容忍例外,1878年國會選舉期間默許共和黨國會委員會書記員喬治·康登·戈勒姆向聯邦官員徵集競選捐款[156]。美國海軍部長理查德·湯普森1880年接受法國工程師斐迪南·德·雷賽布2.5萬美元酬勞,名義上只需支持法國在巴拿馬修運河,海斯得知後馬上要求湯普森辭職[157]。

1880年,舒爾茲與伊利諾伊州聯邦參議員約翰·洛根要求總統開除第二助理郵政署長托馬斯·布雷迪、關閉「星道」集團,據稱該集團靠郵政部合同大搞腐敗,布雷迪是其中首腦[158]。海斯不再批准新合同,不干涉已有合同執行[159]。民主黨指控總統延誤調查以免影響共和黨在1880年大選的勝算,但星道醜聞涉及兩黨眾多官員,民主黨沒有在選戰時直接提出[158]。史學家漢斯·特雷弗斯指出,海斯幾乎不認識布雷迪,與星道醜聞肯定沒有關聯[160]。海斯與國會經調查均未發現確鑿證據證明任何不當行徑,但布雷迪等人還是在1882年被控共謀[161]。經過兩輪審訊,法院在1883年宣判被告罪名不成立[162]。

鐵路大罷工[編輯]

海斯入主白宮第一年就面臨規模創紀錄的勞工起義:1877年鐵路大罷工[163]。為彌補1873年恐慌以來的經濟損失,大型鐵路公司1877年多次削減雇員薪資[164]。巴爾的摩與俄亥俄鐵路職工同年七月在西弗吉尼亞州馬丁斯堡罷工,抗議薪酬削減[165]。罷工迅速蔓延到紐約中央鐵路、伊利鐵路、賓夕法尼亞鐵路,離崗工人成千上萬[166]。西弗吉尼亞州州長亨利·馬修斯擔心發生暴亂,海斯同意他的要求派聯邦軍隊進入馬丁斯堡,但當地抗議示威完全沒有暴亂跡象[167]。巴爾的摩情況截然不同,在7月20日發生暴亂,海斯命令麥克亨利堡駐軍前去協助州長鎮壓[166]。

暴亂接下來蔓延到匹茲堡,但海斯不願在州長未主動要求的情況下出兵[166]。心懷不滿的市民加入鐵路工人暴動[168]。總統幾日後派兵保護任何面臨威脅的聯邦財產,授權溫菲爾德·斯科特·漢考克少將總攬全局。這是美國史上首次動用聯邦軍隊應對私營企業罷工。[166]暴動接下來還蔓延到芝加哥和聖路易斯,罷工人員關閉鐵路設施[166]。

7月29日,各地暴亂已經終止,聯邦部隊退回軍營[169]。聯邦軍隊無人喪生,也沒造成罷工人員死亡,但州民兵與罷工方均有人員因衝突遇難[170]。工人回歸崗位,部分薪酬削減仍然有效,從短期來看鐵路企業「獲勝」。但公眾認為鐵路企業應對罷工和暴力負責,企業無法進一步降薪而且不得不改善工作條件[171]。商界領袖稱讚海斯果敢勇決,但總統本人在日記表達的立場沒有那麼堅定:

「罷工人員已由武力鎮壓,但真正的補救措施應該是什麼樣?難道不能靠教育罷工人士、妥善控制資本家、以明智的整體政策終結或減少罪惡?罷工的鐵路工人往往都是好人,頭腦清醒、聰明、勤奮。」[172]

貨幣辯論[編輯]

海斯任上面臨兩大通貨議題,首先是自由鑄造銀幣運動及其與金本位的關係。《1873年鑄幣法案》禁止將白銀鑄造成面值達到或超過一美元的硬幣,將美元與黃金價值掛鉤,導致通貨緊縮,1873年恐慌局面惡化,貨幣貶值令債務人償債成本上升。[173]農民和勞工要求回歸金銀複本位的呼聲特別強烈,希望增加貨幣供應量恢復薪酬和財富價值[174]。密蘇里州民主黨聯邦眾議員理查德·布蘭德遞交法案,要求聯邦政府把銀礦出產的所有白銀全部鑄成銀幣,提升貨幣供應商,幫助債務人[175]。艾奧瓦州共和黨聯邦參議員威廉·艾利森遞交修正條款,把月鑄幣量限制在兩到四百萬美元,國會兩院1878年通過《布蘭德-艾利森法》[175]。根據法案提議,一美元銀幣的內在價值為一美元金幣九成至九成二,實際上降低美元相對黃金的價值。海斯擔心此舉引發的通貨膨脹將重創商業,[176]他還認為通貨膨脹有違誠信:「無論權宜之計還是公義都要求貨幣保持誠信」[176]。海斯否決法案,但這也是國會唯一一次推翻他的否決[175]。

第二個議題是南北戰爭時期首度發行的法定貨幣美國政府券(又稱綠鈔)。這類紙幣可用於繳納關稅及其他稅款,但與普通紙幣、硬幣不同,綠鈔不能贖回黃金。[175]《1875年恢復硬幣法案》要求財政部用黃金贖回綠鈔,令綠鈔退出市場流通,恢復黃金支撐的單一貨幣體系[175]。財政部長舍曼和海斯都贊同法案舉措,財政部儲備黃金準備贖回綠鈔[176]。但法案的實際效果是公眾相信綠鈔價值獲黃金擔保,沒有必要把紙幣換成金幣,結果1879年法案生效之際,尚未償還的3.46億美元綠鈔僅有13萬美元贖回[177]。《恢復硬幣法》與《布蘭德-艾利森法》共同影響,在倡導通脹和主張硬通貨的人之間達成可行妥協,隨着世界經濟復甦,綠鈔與自由鑄造銀幣運動的狂熱勢頭在海斯執政後兩年偃旗息鼓[178]。

外交[編輯]

海斯任內外交政策大多涉及拉丁美洲。1878年,他在巴拉圭戰爭後仲裁阿根廷與巴拉圭的領土爭端[179],把大查科地區的爭議領土劃歸巴拉圭,該國人民用他的姓氏命名阿耶斯總統省和首府阿耶斯鎮(「阿耶斯」原文與「海斯」相同)[179]。斐迪南·德·雷賽布修築蘇伊士運河後計劃在哥倫比亞巴拿馬地峽挖運河[180],海斯擔心法國又會像武裝干涉墨西哥那樣故伎重演,決心嚴格遵循門羅主義[181]。他的國情咨文宣示運河應由美國控制,不接受歐洲列強以任何形勢插手[181]。

美墨邊界也是海斯的關注重點,19世紀70年代常有「無法無天的團伙」跨過邊境侵襲德克薩斯[182],海斯上任三個月後授權陸軍追擊逃入墨西哥境內的土匪[182]。墨西哥總統波費里奧·迪亞斯抗議美方政策並陳兵邊境[182],雙方經談判同意合作追擊匪徒,海斯還同意防止墨西哥革命分子在美國招兵買馬[183]。邊境暴力逐漸減少,海斯1880年撤銷准許進入墨西哥追捕的命令[184]。

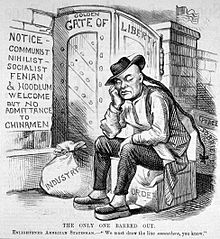

除西半球外,海斯外交政策的首要關注點是中國。參議院1868年批准《中美天津條約續增條款》,華人移民得以不受限制地流入美國。1873年恐慌後局面有變,西部許多人認為華人拉低工人薪酬。[185]1877年鐵路大罷工期間,舊金山發生反華暴動,重點關注制止華人移民的第三黨工人黨成型[185]。國會1879年通過《排華法案》,廢除1868年條約[186]。海斯否決國會法案,認為美國不應未經談判廢除條約[187]。東部自由派人士讚揚總統否決法案,西部應以嚴辭譴責[187]。民主黨眾議員甚至要求彈劾總統,但因共和黨議員拒絕投票、表決人數尚未達到法定人數作罷[188]。助理國務卿弗雷德里克·蘇厄德(前國務卿威廉·H·蘇厄德之子)提議中美兩國合作減少移民,與安吉立一起同中方談判[188]。海斯卸任後,國會在1882年通過新排華法[188]。

印第安人政策[編輯]

內政部長舒爾茨推行海斯的美洲原住民政策,首先是防止印第安事務局劃歸戰爭部[189]。總統與內政部長推行的政策以白人文化同化印第安人,注重教育培訓,將印第安人土地以家庭為單位分配[190]。海斯自信上述政策能讓印第安人自給自足並與白人和平共處[191]。海斯卸任後,民主黨總統格羅弗·克利夫蘭1887年簽署《道斯法案》確立的土地分配製度為舒爾茨等自由改革派津津樂道,但事實證明反而對原住民不利。肆無忌憚的白人投機分子千方百計推動印第安人出售手中土地,大量政府眼中的「多餘土地」流入投機者之手,原住民最後喪失大部分土地。[192]海斯與舒爾茨為減少欺詐改革印第安事務局,由原住民負責管理印第安人保留地,但機構一直人手不足[193]。

海斯任內處理多起原住民部落衝突:1877年6月,奧利弗·奧蒂斯·霍華德少將要求內茲珀斯人遷入印第安保留地,酋長山雷率族人起義。霍華德所部擊敗內茲珀斯人,該部落長途跋涉約三千公里前往加拿大。[194]同年十月威廉·特庫姆塞·舍曼在貝爾波戰役奠定勝局,山雷投降後舍曼下令把部落人員運往堪薩斯州印第安領地並停留至1885年[195]。1878年春,班諾克人在愛達荷州起義並襲擊附近定居點,同年七月被霍華德率軍擊敗[189]。1879年,印第安人事務代理內森·米克因試圖勸科羅拉多州猶他人皈依基督教被殺,戰爭隨即爆發,舒爾茨經談判與猶他人達成和平協議,防止白人定居者為米克報仇[196]。

格蘭特執政期間,內布拉斯加州篷卡人部落因一時誤會被迫遷入印第安領地(今俄克拉荷馬州)。海斯入主白宮後,舒爾茨要求該部落不得離開印第安領地,酋長立熊1879年向美國聯邦地區法院遞交訴狀,引起總統關注。海斯推翻舒爾茨的決策於1880年設立委員會,該委員會裁定篷卡人可自行選擇回歸內布拉斯加州故土或留在印第安領地,對篷卡人已劃歸蘇族的土地給予補償。[197]他還在1881年2月的國情咨文堅持為「這些利益受損的人提供正義與人格理應要求的補救措施」[198]。

1880年大西部之旅[編輯]

海斯1880年開始為期71天的美國西部之旅,是第二位任上暢遊落基山脈以西的總統(前總統格蘭特1875年造訪猶他州)。海斯夫婦與組織行程的威廉·特庫姆塞·舍曼同行,九月從芝加哥橫貫大陸鐵路出發。他遊歷西部各地,途經懷俄明州、猶他州、內華達州,最終抵達加利福尼亞州,薩克拉門托與舊金山都是他的目的地。海斯一行時乘火車,時坐驛站馬車,北至俄勒岡州波特蘭,再前往華盛頓州溫哥華。他們乘船抵達西雅圖後返回舊金山,造訪西南各州後於11月返回俄亥俄州,趕上1880年大選投票。[199]

白宮生活[編輯]

海斯夫婦以在白宮禁酒著稱,第一夫人的綽號「檸檬水露西」由此而來[200]。海斯夫婦在白宮舉辦的首次招待會提供葡萄酒[201],但新總統對首都各大使舉辦宴會時隨處可見的醉酒場面感到厭惡,決定像夫人一樣提倡禁酒[202],白宮在他入住期間再也沒有提供酒類飲品。反對派指責總統太小氣,但海斯在白宮禁酒後自掏腰包支付的金額更高,禁酒省下資金都用在更奢華的娛樂項目。[203]禁酒為他贏得政治紅利,新教神職人員對他的支持更加堅定[202]。國務卿埃瓦茨一度取笑白宮晚宴把水當葡萄酒,海斯的政策促使禁酒人士投票支持共和黨[204]。

政府與內閣[編輯]

| 海斯政府內閣 | ||

|---|---|---|

| 職務 | 姓名 | 任期 |

| 總統 | 拉瑟福德·伯查德·海斯 | 1877-1881年 |

| 副總統 | 威廉·A·惠勒 | 1877-1881年 |

| 國務卿 | 威廉·M·埃瓦茨 | 1877-1881年 |

| 財政部長 | 約翰·舍曼 | 1877-1881年 |

| 戰爭部長 | 喬治·麥克拉里 | 1877-1879年 |

| 亞歷山大·拉姆齊 | 1879-1881年 | |

| 司法部長 | 查爾斯·德文斯 | 1877-1881年 |

| 郵政總長 | 大衛·基 | 1877-1880年 |

| 霍勒斯·梅納德 | 1880-1881年 | |

| 海軍部長 | 理查德·湯普森 | 1877-1880年 |

| 小內森·戈夫 | 1881年 | |

| 內政部長 | 卡爾·舒爾茨 | 1877-1881年 |

司法任命[編輯]

海斯共任命兩名最高法院大法官,首先是1876年大選爭議時戴維斯辭職進入參議院。海斯1877年10月提名前肯塔基州州長候選人約翰·馬歇爾·哈倫繼任,後者還是1876年共和黨全國大會時本傑明·布里斯托的競選經理,海斯曾考慮請他出任總檢察長。[205]部分參議員認為哈倫公職經驗不足[205],但最終還是確認提名。哈倫此後持續任職34年,投票支持積極執行民權法,但大部分情況下屬少數派[205]。1880年大法官威廉·斯特朗辭職,最高法院再次出缺。海斯提名亞拉巴馬州共和黨提包客、巡迴法院法官威廉·伯納姆·伍茲[206]。伍茲在最高法院任職六年,事實證明他對憲法的理解和海斯差異很大,與南方民主黨人更相似[207]。

1881年諾亞·海恩斯·斯韋恩辭職,最高法院再次出缺。斯韋恩主動辭職,希望總統離開白宮前任命斯坦利·馬修斯繼任,馬修斯是斯韋恩和海斯的朋友。[208]許多參議員認為馬修斯與傑伊·古爾德為代表的鐵路及其他企業關往甚密,反對他進入最高法院[209],最後未經表決便休會[208]。詹姆斯·艾布拉姆·加菲爾德接掌白宮後再度提名馬修斯,參議院以24票贊成、23票反對通過[208]。馬修斯為最高法院工作八年直到1889年去世,他在1886年益和訴霍普金斯案代表法院宣布一致判決[210],推進他與海斯保護少數族裔權利的觀點[211]。

卸任後(1881至1893年)[編輯]

海斯遵守承諾不在1880年競選連任[212],對俄亥俄州共和黨人加菲爾德繼任頗感欣慰,向新總統提供政府官員任命建議[213]。他與家人在加菲爾德宣誓就職後搬回斯皮格爾格羅夫[214]。海斯1881年入選美國忠誠軍團軍事教團,1888年起任總司令(全國主席)直到1893年謝世。他一直忠於共和黨,但認可民主黨人克利夫蘭的公務員改革立場,不致對後者1884年當選總統感到失望。[215]威廉·麥金萊是海斯的戰友和政治門生,麥金萊從政生涯的進展令海斯非常高興[216]。

海斯開始倡導教育慈善事業,主張為所有兒童提供聯邦教育補貼[217],認為教育是彌合美國社會裂縫、促使國民提升自我的最佳途徑[218]。海斯任俄亥俄州州長期間曾協助創辦俄亥俄州立大學,1887年進入校董事會[219]。他認為職業教育和學術教育都很重要:「我宣揚工作福音,相信勞動技能也是教育組成部分」[220]。新罕布什爾州參議員亨利·布萊爾的法案首度建議從聯邦層面支援教育,但在海斯的敦促下國會仍未通過[221]。1889年海斯發表演說鼓勵黑人學子申請他參與運營的斯萊特基金慈善獎學金[222]。1892年W·E·B·杜波依斯獲該獎學金[222]。此外,海斯還主張改善監獄條件[223]。

海斯退休後對貧富差距懸殊憂心忡忡,他在1886年演講時稱:「如果財富大都掌握在少數人手中,大量民眾無法獲得住房、教育、養老支持,自由政府就不能長久」[224]。第二年他又在日記寫道:

我在教堂想到,是時候讓公眾知道國家面臨的巨大危險與邪惡,少數人擁有或控制大量財富比其他情況更危險。金錢就是權力。無論國會、州議會、市議會、法院、政治大會、新聞界、講壇,還是在受教育和有才華人士的圈子裡,它的影響越來越大。少數人掌握過多財富意味着多數人極端貧困、無知、墮落的悲慘命運。現在還不是探討補救手段的時候,先要考慮危險、邪惡的問題。讓人們相信邪惡存在並充分了解,大家認真對待總能找到解決辦法,充分了解是根除邪惡的第一步。亨利·喬治十分擅長描述當前體制的腐朽,對於他提出的辦法,我們至少可以說還沒做好準備。我們可以修改法律監管企業、財產、遺產、信託、稅收等各種重要利益,而且不忽略土地與其他財產來消除困難、達成目標。[225]

1889年夫人去世對海斯打擊很大[226],他的日記稱斯皮格爾格羅夫已失去靈魂[226]。露西去世後,女兒芬妮陪父親旅行,孫輩來訪總令他非常高興[227]。1890年,改革派在紐約上州召開莫宏克湖黑人問題大會探討種族議題,海斯任大會主席[228]。1893年1月17日,拉瑟福德·伯查德·海斯在家中死於心臟病引起的併發症,享年70歲[229]。他的遺言是「吾知將往露西所在」[229]。海斯的遺體葬在弗里蒙特奧克伍德公墓,美國總統當選人克利夫蘭、俄亥俄州州長麥金萊引領送葬隊伍[230]。

影響與紀念[編輯]

海斯的故居捐贈俄亥俄州後建成斯皮格爾格羅夫州立公園,他的遺體1915年重新葬入園區[231]。1916年,海斯後人與俄亥俄州共同捐助的拉瑟福德·伯查德·海斯總統圖書館暨博物館在園區落成,是美國第一所總統圖書館[232]。

海斯曾仲裁阿根廷與巴拉圭的領土爭端,裁決對巴拉圭有利,該國現有領土六成來自此次仲裁。巴拉圭將省份起名阿耶斯總統省(即「海斯總統省」),該省首府起名阿耶斯鎮(即「海斯鎮」),還把仲裁日期定為該省正式節日。總部位於巴拉圭首都亞松森的足球隊起名海斯總統俱樂部,另有以海斯總統為主題設計的郵票,圖案是在美國大使館舉辦的設計競賽選定。此外,該國某少女從昏迷甦醒後的願望得以滿足:造訪俄亥俄州弗里蒙特海斯總統中心。[233]

內布拉斯加州海斯縣以海斯總統命名[234]。1890年,海斯入選美國古文物學會[235]。

俄亥俄州特拉華是海斯的故鄉,當地的拉瑟福德·伯查德·海斯高中以前總統命名。1893年俄亥俄州立大學建起海斯大樓,是該校歷史最悠久的建築,前方外觀與建成時幾乎一模一樣,1970年7月16日入選國家史蹟名錄。海斯生前知道大樓會以他命名,但沒能看到建成。[236]

注釋[編輯]

- ^ 赫倫之女海倫後嫁威廉·霍華德·塔夫脫[30]。

- ^ 海斯的前兩個兒子約瑟夫與喬治出世不久夭折[86]。

- ^ 以海斯友人曼寧·福爾斯起名[91]。

- ^ 選舉人約翰·瓦茨是聯邦政府雇員,有違美國憲法第二條第一款規定:「……在合眾國屬下擔任有責任或有薪金職務的人,不得被選派為選舉人」[116][117]。

- ^ 1876年大選期間,南方僅佛羅里達、南卡羅來納、路易斯安那三州還有共和黨政府。佛羅里達州民主黨人贏得州長選舉並控制州眾議院,只有南卡羅來納和路易斯安那保有聯邦軍隊支持的共和黨政府。[138]

- ^ 前任總統尤利西斯·格蘭特1871年任命首屆美國公務員委員會,該機構1874年解散[145]。

- ^ 梅里特此前擔任的職位由查爾斯·格雷厄姆接手[153]。

腳註[編輯]

- ^ 白宮傳記.

- ^ Bridges.

- ^ Hamilton 2010,第163頁.

- ^ Smith et al. 2000.

- ^ Otis 2014.

- ^ Hoogenboom 1995,第10頁;Barnard 2005,第76–77頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第7–8頁.

- ^ Trefousse 2002,第4頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第20–21頁;Barnard 2005,第27–31頁.

- ^ Barnard 2005,第41頁.

- ^ Trefousse 2002,第3頁.

- ^ Barnard 2005,第53頁.

- ^ Family Genealogy.

- ^ 14.0 14.1 Hoogenboom 1995,第17–18頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第62–63頁;Barnard 2005,第113頁.

- ^ Trefousse 2002,第4–5頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第20–22頁;Trefousse 2002,第5頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第25頁.

- ^ Barnard 2005,第107–113頁.

- ^ Topping 1975,第51頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第33–43頁.

- ^ Trefousse 2002,第6頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第43–51頁;Barnard 2005,第131–138頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第52–53頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第55–60頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第62–66頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第66–70頁;Barnard 2005,第114頁.

- ^ Trefousse 2002,第8頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第73頁.

- ^ Barnard 2005,第167頁.

- ^ 31.0 31.1 Barnard 2005,第184–185頁.

- ^ 32.0 32.1 Hoogenboom 1995,第74–75頁.

- ^ 33.0 33.1 Hoogenboom 1995,第78–86頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第61–62頁.

- ^ Barnard 2005,第178–180, 187–188頁;Hoogenboom 1995,第93–95頁.

- ^ Trefousse 2002,第9頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第87–93頁.

- ^ Trefousse 2002,第10頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第95–99頁;Barnard 2005,第189–191頁.

- ^ Barnard 2005,第196–197頁;Trefousse 2002,第14–15頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第100頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第104–105頁;Barnard 2005,第202–203頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第107頁;Barnard 2005,第204頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第113頁;Barnard 2005,第210頁.

- ^ 45.0 45.1 Hoogenboom 1995,第114頁;Barnard 2005,第210–212頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第115頁;Barnard 2005,第213–214頁.

- ^ 47.0 47.1 Hoogenboom 1995,第116–117頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第120–121頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第125–126頁;Reid 1868,第160頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第128–130頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第136–141頁.

- ^ 52.0 52.1 Hoogenboom 1995,第141–143頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第146–148頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第146–147頁;Reid 1868,第161頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第149–153頁.

- ^ Trefousse 2002,第30頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第154–156頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第157–158頁.

- ^ 59.0 59.1 Hoogenboom 1995,第159–161頁.

- ^ 60.0 60.1 60.2 Hoogenboom 1995,第162–164頁;Trefousse 2002,第32–33頁.

- ^ 61.0 61.1 61.2 61.3 Hoogenboom 1995,第166–168頁.

- ^ 62.0 62.1 Hoogenboom 1995,第168–169頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第170–171頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第172–173頁.

- ^ 65.0 65.1 Hoogenboom 1995,第174–177頁.

- ^ Grant 2003,第564頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第178–181頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第186–188頁.

- ^ 69.0 69.1 69.2 Hoogenboom 1995,第171–176頁;Barnard 2005,第225–227頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第200–201頁;Conwell 1876,第145–180頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第200–201頁;Trefousse 2002,第41–44頁;Richardson 2001,第17–18頁.

- ^ 72.0 72.1 Hoogenboom 1995,第203頁;Trefousse 2002,第40–41頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第197–199頁;Trefousse 2002,第42頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第204–205頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第204–205頁;Foner 2002,第493–494頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第208–210頁.

- ^ 77.0 77.1 77.2 Hoogenboom 1995,第211–213頁;Trefousse 2002,第45–46頁.

- ^ 78.0 78.1 Hoogenboom 1995,第214頁;Barnard 2005,第238–239頁.

- ^ Trefousse 2002,第47–48頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第215–216頁.

- ^ 81.0 81.1 Hoogenboom 1995,第218–220頁;Barnard 2005,第239–241頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第225–228頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第231–232頁.

- ^ 84.0 84.1 84.2 Hoogenboom 1995,第236–240頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第241–242頁.

- ^ Trefousse 2002,第31, 42頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第240–245頁;Barnard 2005,第250–252頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第246–248頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第243–244頁;Barnard 2005,第250–252頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第249–250頁.

- ^ Trefousse 2002,第59頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第249–251頁.

- ^ History of the Library.

- ^ Hoogenboom 1995,第256–257頁;Barnard 2005,第270–271頁.

- ^ 95.0 95.1 95.2 Hoogenboom 1995,第257–260頁;Barnard 2005,第271–275頁;Foner 2002,第557頁.

- ^ Trefousse 2002,第61–64頁.

- ^ Trefousse 2002,第62頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第260–261頁;Robinson 2001,第57頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第262–263頁;Robinson 2001,第53–55頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第263–264頁;Robinson 2001,第61–63頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第260頁;Robinson 2001,第63頁.

- ^ 102.0 102.1 Robinson 2001,第64–68, 90–95頁.

- ^ Robinson 2001,第97–98頁.

- ^ Trefousse 2002,第71頁.

- ^ Trefousse 2002,第72–73頁;Robinson 2001,第113–114頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第269–271頁.

- ^ Robinson 2001,第99–102頁.

- ^ Trefousse 2002,第74頁.

- ^ 109.0 109.1 任東來 2013,第436頁.

- ^ Sproat 1974,第163–164頁.

- ^ Trefousse 2002,第75頁;Robinson 2001,第119–123頁;Sproat 1974,第163–164頁.

- ^ 112.0 112.1 任東來 2013,第437頁.

- ^ Robinson 2001,第126–127頁.

- ^ Robinson 2001,第131–142頁;Hoogenboom 1995,第277–279頁.

- ^ Robinson 2001,第127–128頁.

- ^ 李道揆 & 任東來 2013,第516頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第279頁.

- ^ Robinson 2001,第145–154頁;Hoogenboom 1995,第281–286頁.

- ^ Robinson 2001,第157頁.

- ^ 120.0 120.1 Robinson 2001,第158頁.

- ^ 121.0 121.1 Hoogenboom 1995,第286頁.

- ^ Robinson 2001,第159–161頁.

- ^ Robinson 2001,第166–171頁.

- ^ Robinson 2001,第171–183頁.

- ^ Electoral College Controversy.

- ^ 任東來 2013,第436–437頁.

- ^ Robinson 2001,第182–184頁;Foner 2002,第580–581頁.

- ^ Robinson 2001,第185–189頁;Foner 2002,第581–587頁.

- ^ Dodds 2013,第113頁;Clendenen 1969,第246頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第295–297頁.

- ^ Trefousse 2002,第85–86頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第298–299頁.

- ^ Barnard 2005,第402–403頁.

- ^ Trefousse 2002,第90–93頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第304–307頁;Foner 2002,第580–583頁;Davison 1972,第142頁.

- ^ Davison 1972,第138頁;Trefousse 2002,第92頁.

- ^ Clendenen 1969,第244頁.

- ^ Trefousse 2002,第90–91頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第317–318頁;Davison 1972,第141–143頁.

- ^ 140.0 140.1 140.2 140.3 140.4 Davison 1972,第162–163頁;Hoogenboom 1995,第392–402頁;Richardson 2001,第161頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第402頁.

- ^ Barnard 2005,第418頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第317–318頁.

- ^ Trefousse 2002,第93–94頁.

- ^ Calhoun 2017,第293–294頁.

- ^ 146.0 146.1 Hoogenboom 1995,第318–319頁.

- ^ Davison 1972,第164–165頁.

- ^ Paul 1998,第71頁.

- ^ 149.0 149.1 149.2 Hoogenboom 1995,第322–325頁;Davison 1972,第164–165頁;Trefousse 2002,第95–96頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第352頁;Trefousse 2002,第95–96頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第353–355頁;Trefousse 2002,第100–101頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第370–371頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第370頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第382–384頁;Barnard 2005,第456頁.

- ^ Paul 1998,第73–74頁.

- ^ Sproat 1974,第165–166頁.

- ^ Sproat 1974,第169–170頁.

- ^ 158.0 158.1 Klotsche 1935,第409–411頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第439–440頁.

- ^ Trefousse 2002,第144頁.

- ^ Klotsche 1935,第414–415頁.

- ^ Klotsche 1935,第416頁.

- ^ Foner 2002,第583頁;Stowell 1999,第1–2頁;Richardson 2001,第121頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第326–327頁.

- ^ Bruce 1989,第75–77頁;Stowell 1999,第117頁.

- ^ 166.0 166.1 166.2 166.3 166.4 Hoogenboom 1995,第328–333頁;Davison 1972,第145–153頁;Barnard 2005,第445–447頁.

- ^ Bruce 1989,第93–94頁.

- ^ Stowell 1999,第116–127頁;Hoogenboom 1995,第328頁.

- ^ Foner 2002,第585頁.

- ^ Davison 1972,第148–150頁;Trefousse 2002,第95頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第334頁;Davison 1972,第152–153頁.

- ^ Barnard 2005,第446–447頁;Hayes 1922,第440頁,v. 3.

- ^ Hoogenboom 1995,第356頁.

- ^ Unger 2008,第358頁.

- ^ 175.0 175.1 175.2 175.3 175.4 Davison 1972,第176–177頁.

- ^ 176.0 176.1 176.2 Hoogenboom 1995,第358–360頁.

- ^ Trefousse 2002,第107頁.

- ^ Davison 1972,第177–180頁.

- ^ 179.0 179.1 Hoogenboom 1995,第416頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第417–418頁.

- ^ 181.0 181.1 Hoogenboom 1995,第420–421頁;Barnard 2005,第442頁.

- ^ 182.0 182.1 182.2 Hoogenboom 1995,第335頁;Barnard 2005,第443頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第337頁;Barnard 2005,第444頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第338頁.

- ^ 185.0 185.1 Hoogenboom 1995,第387頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第388–389頁;Barnard 2005,第447–449頁;Rhodes 1919,第180–196頁.

- ^ 187.0 187.1 Hoogenboom 1995,第388–389頁;Barnard 2005,第447–449頁.

- ^ 188.0 188.1 188.2 Hoogenboom 1995,第390–391頁.

- ^ 189.0 189.1 Davison 1972,第184–185頁.

- ^ Trefousse 2002,第109頁;Davison 1972,第186–187頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第341–343, 449–450頁.

- ^ Stuart 1977,第452–454頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第343–344, 449頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第338–340頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第340–341頁.

- ^ Trefousse 2002,第123頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第450–454頁;Sproat 1974,第173頁.

- ^ Trefousse 2002,第124頁.

- ^ Loftus 2020.

- ^ Hoogenboom 1995,第3頁;Davison 1972,第xv頁.

- ^ Davison 1972,第82頁;Barnard 2005,第480頁.

- ^ 202.0 202.1 Hoogenboom 1995,第384頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第385–386頁;Barnard 2005,第480頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第458頁.

- ^ 205.0 205.1 205.2 Davison 1972,第130–132頁.

- ^ Davison 1972,第132頁;Hoogenboom 1995,第454頁.

- ^ Barnard 2005,第268, 498頁.

- ^ 208.0 208.1 208.2 Davison 1972,第129頁.

- ^ Barnard 2005,第498–499頁.

- ^ 伍淑明 2013,第131頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第457頁.

- ^ Calhoun 2017,第549頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第447–465頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第466–467頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第483頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第524–525頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第471–475頁;Thelen 1970,第156頁.

- ^ Thelen 1970,第154–156頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第498–499頁.

- ^ Barnard 2005,第506頁.

- ^ Swint 1952,第48–49頁.

- ^ 222.0 222.1 Hoogenboom 1995,第518–523頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第496–497頁;Thelen 1970,第151頁.

- ^ Barnard 2005,第513頁;Hoogenboom 1995,第539頁.

- ^ Hayes 1922,第354頁,v. 4;Swint 1952,第46–47頁.

- ^ 226.0 226.1 Hoogenboom 1995,第508–510頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第509–520頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第515–517頁;Foner 2002,第605–606頁.

- ^ 229.0 229.1 Barnard 2005,第522–523頁.

- ^ Hoogenboom 1995,第532–533頁.

- ^ National Park.

- ^ Smith 1980,第485–488頁.

- ^ Teeter 2009.

- ^ Gannett 1905,第153頁.

- ^ American Antiquarian Society.

- ^ Hayes Hall.

參考文獻[編輯]

- Rutherford B. Hayes. The White House. [2022-02-13]. (原始內容存檔於2022-02-12).

- Bridges, Roger D. "Betrayal of the Freedman: Rutherford B. Hayes and the End of Reconstruction". Rutherford B. Hayes Presidential Library & Museums. [2022-02-13]. (原始內容存檔於2022-01-24).

- Hamilton, Neil A. Presidents: A Biographical Dictionary. Washington, DC: Facts on File. 2010: 163 [2022-02-13]. ISBN 978-0-8160-7708-3. (原始內容存檔於2022-03-13).

- Smith, C. David; Lindgren, James T.; Calabresi, Steven G.; Leo, Leonard A. Rating the Presidents of the United States, 1789–2000: A Survey of Scholars in History, Political Science, and Law. Federalist Society (Washington, DC). 2000-11-16 [2022-02-13]. (原始內容存檔於2021-12-14).

- Otis, John. The Place Where Rutherford B. Hayes Is A Really Big Deal. NPR (Washington, DC). 2014-10-30 [2022-02-13]. (原始內容存檔於2021-10-01).

Rutherford B. Hayes, the 19th U.S. president, doesn't get much respect. He's remembered, if at all, for losing the popular vote in 1876 but winning the presidency through Electoral College maneuvering.

- Trefousse, Hans L. Rutherford B. Hayes. New York: Times Books. 2002 [2022-02-13]. ISBN 978-0-8050-6907-5.

- Barnard, Harry. Rutherford Hayes and his America. Newtown, Connecticut: American Political Biography Press. 2005 [1954]. ISBN 978-0-945707-05-9.

- Hoogenboom, Ari. Rutherford Hayes: Warrior and President. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 1995. ISBN 978-0-7006-0641-2.

- Rutherford B. Hayes' Thoughts on Genealogy. Rutherford B. Hayes Presidential Library & Museums. [2022-02-13]. (原始內容存檔於2021-12-15).

- Topping, Eva Catafygiotu. John Zachos Cincinnatian from Constantinople (PDF). The Cincinnati Historical Society Bulletin (Cincinnati Historical Society). 1975, 33–34: 51 [2021-09-18]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-02-13).

- Bruce, Robert V. 1877: Year of Violence. Ivan R. Dee, Publisher. 1989 [1959]. ISBN 978-0-929587-05-9.

- Calhoun, Charles W. The Presidency of Ulysses S. Grant. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. 2017. ISBN 978-0-7006-2484-3.

- Conwell, Russell. Life and public services of Gov. Rutherford B. Hayes. Boston: B. B. Russell. 1876 [2022-02-13].

- Davison, Kenneth E. The Presidency of Rutherford B. Hayes. Westport, Connecticut: Greenwood Press. 1972 [2022-02-13]. ISBN 978-0-8371-6275-1.

- Dodds, Graham G. Take Up Your Pen: Unilateral Presidential Directives in American Politics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2013 [2022-02-13]. ISBN 978-0-8122-0815-3. (原始內容存檔於2022-03-13).

- Foner, Eric. Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863–1877. New York: Harper Perennial Modern Classics. 2002 [1988]. ISBN 978-0-06-093716-4.

- Grant, Ulysses S. Personal Memoirs. New York: Barnes & Noble, Inc. 2003 [1885]. ISBN 978-0-7607-4990-6.

- Hayes, Rutherford B. Williams, Charles Richard , 編. The Diary and Letters of Rutherford B. Hayes, Nineteenth President of the United States. Columbus, Ohio: Ohio State Archeological and Historical Society. 1922.

- Reid, Whitelaw. Ohio in the War: The history of her regiments, and other military organizations. Moore, Wilstach & Baldwin. 1868 [2022-02-13].

- Rhodes, J. F. History of the United States from the Compromise of 1850: 1877–1896. 1919.

- Richardson, Heather Cox. The Death of Reconstruction. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2001. ISBN 978-0-674-00637-9.

- Robinson, Lloyd. The Stolen Election: Hayes versus Tilden—1876. New York: Tom Doherty Associates. 2001 [1968] [2022-02-13]. ISBN 978-0-7653-0206-9.

- Sproat, John G. Rutherford B. Hayes: 1877–1881. Woodward, C. Vann (編). Responses of the Presidents to Charges of Misconduct. New York: Delacorte Press. 1974. ISBN 978-0-440-05923-3.

- Stowell, David O. Streets, Railroads, and the Great Strike of 1877. Chicago: University Of Chicago Press. 1999. ISBN 978-0-226-77668-2.

- Unger, Irwin. The Greenback Era: A Social and Political History of American Finance, 1865–1879. New York: ACLS Humanities. 2008 [1964]. ISBN 978-1-59740-431-0.

- Clendenen, Clarence. President Hayes' "Withdrawal" of the Troops: An Enduring Myth. The South Carolina Historical Magazine. 1969-10, 70 (4): 240–250. JSTOR 27566958.

- Klotsche, J. Martin. The Star Route Cases. The Mississippi Valley Historical Review. 1935-12, 22 (3): 407–418. JSTOR 1892626. doi:10.2307/1892626.

- Paul, Ezra. Congressional Relations and Public Relations in the Administration of Rutherford B. Hayes (1877–81). Presidential Studies Quarterly. Winter 1998, 28 (1): 68–87. JSTOR 27551831.

- Smith, Thomas A. Before Hyde Park: The Rutherford B. Hayes Library. The American Archivist. 1980, 43 (4): 485–488. JSTOR 40292342.

- Stuart, Paul. United States Indian Policy: From the Dawes Act to the American Indian Policy Review Commission. Social Service Review. 1977-09, 51 (3): 451–463. JSTOR 30015511. S2CID 143506388. doi:10.1086/643524.

- Swint, Henry L. Rutherford B. Hayes, Educator. The Mississippi Valley Historical Review. 1952-06, 39 (1): 45–60. JSTOR 1902843. doi:10.2307/1902843.

- Thelen, David P. Rutherford B. Hayes and the Reform Tradition in the Gilded Age. American Quarterly. Summer 1970, 22 (2): 150–165. JSTOR 2711639. doi:10.2307/2711639.

- History of the Library. Birchard Public Library. [2022-02-18]. (原始內容存檔於2021-04-01).

- 任東來. 27. 总统难产引发的司法大战——布什诉戈尔案(2000). 美国宪政历程:影响美国的25个司法大案. 中國法制出版社. 2013-01: 436–437. ISBN 9787801821386.

- 李道揆; 任東來. 附录二:美利坚合众国宪法. 美国宪政历程:影响美国的25个司法大案. 中國法制出版社. 2013-01: 516. ISBN 9787801821386.

- HarpWeek | Hayes vs. Tilden: The Electoral College Controversy of 1876-1877. HarpWeek. [2022-02-18]. (原始內容存檔於2022-02-18).

- Gannett, Henry. The Origin of Certain Place Names in the United States 2nd. Washington: Government Printing Office. 1905: 153 [2022-02-19].

- Teeter, R. Rutherford Hayes' other legacy. Kos Media, LLC. 2009-02-16 [2022-02-19]. (原始內容存檔於2020-11-09).

- Loftus, David. Rutherford B. Hayes's visit to Oregon, 1880. The Oregon Encyclopedia. Portland State University and the Oregon Historical Society. 2020-09-17 [2022-02-19]. (原始內容存檔於2021-04-16).

- 伍淑明. 10. 从受害者到胜利者:华人官司对美国法律的贡献——益和诉霍普金斯案(1886). 美国宪政历程:影响美国的25个司法大案. 由任東來翻譯. 中國法制出版社. 2013-01: 127–132. ISBN 9787801821386.

- The Presidents (Spiegel Grove). Survey of Historic Sites and Buildings. National Park Service. 2004-01-24 [2012-11-07]. (原始內容存檔於2012-11-07).

- Members. American Antiquarian Society. [2022-02-20]. (原始內容存檔於2021-10-16).

- History of Hayes Hall. The Ohio State University. [2022-02-20]. (原始內容存檔於2021-12-10).

外部連結[編輯]

- 拉瑟福德·伯查德·海斯-美國國會國家人物傳記大辭典

- 拉瑟福德·伯查德·海斯總統圖書館暨博物館 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 美國國會圖書館:拉瑟福德·伯查德·海斯:資源指南 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 1999年7月19日C-SPAN《美國總統生活肖像》節目:《拉瑟福德·伯查德·海斯生活肖像》 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 弗吉尼亞大學米勒中心:拉瑟福德·伯查德·海斯系列文章,分生平簡介、總統前、競選與選舉、國內事務、外交、卸任後、家庭、影響 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 拉瑟福德·伯查德·海斯私人文稿和信件 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

來自拉瑟福德·伯查德·海斯的LibriVox公共領域有聲讀物

來自拉瑟福德·伯查德·海斯的LibriVox公共領域有聲讀物- 拉瑟福德·伯查德·海斯的作品 - 古騰堡計劃

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||